我看到囚犯们从划艇下来,笨拙而缓慢地朝河岸行进。警卫让他们保持严密的队列,他们紧紧地抱住自己的身体和行李以保暖,视线下垂,陷入无助的沉默之中。接着,就在通往小镇的路上,离小镇还很远的一个地方,我注意到几列庞大的纵队正朝我们走来。在他们走近时,我看了他们一会儿,猜想他们是从哪里来,要到哪里去,他们是新来的还是已经在这里呆了一段时间了。与此同时,拖船正在把卸载完毕的驳船推到岸边。

我们正准备动身时,我先前看到的纵队与我们这些前去服劳役的生产队并列而行了。看到我们的时候,他们仿佛突然活了过来,经过我们身边时,他们发出致意并喊道:“你们从哪里来?是那里还是那里?有没有从莫斯科或者列宁格勒来的?你们是哪一类犯人?”我们也大声叫喊起来以示回应。警卫们发号施令,禁止我们说话,但生产队的人对此不予理会。“到了营地,你找一下某某! 他们要把你们送到哪里去?祝你们好运!”

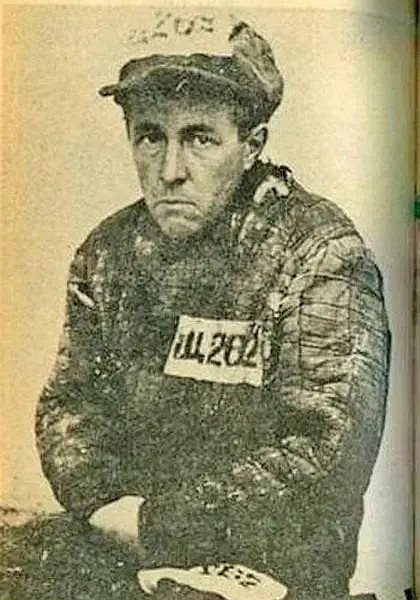

每个生产队在经过我们的时候,都将同样的问题和呼喊重复了一遍。他们是一群衣衫褴褛的人,穿着棉大衣,五官粗犷,灰色的脸颊上长满了好几天的胡须。这是我第一次碰见在劳改营里呆过一段时间的人,我得承认自己曾认为他们是一个相当奇特的混合体。与我们分开后,他们转换了方向,朝内陆走去了。在他们身后,我们可以看到其他纵队正沿着同一条路走来。

最后,我们编成了队列,自己沿着河岸离开了。警卫们即便是穿着大衣也感到寒冷,所以他们指挥我们开始了单调的快速行进。行进起初很困难,但过了一会儿人们就感觉很好,因为血液开始循环,我的身体也随着运动而热了起来。我们行进了大约2英里,到达了杜金卡的营地,那是一批饱经风霜的营房,它们完全被双排铁丝网所包围。

我们并没有进入营地。相反,我们被押着绕过营地,走上一条小岔路,然后沿路上山抵达了一个摇摇欲坠的大谷仓,谷仓所用的建材是木板,这些木板没有上油漆,而且由于风吹日晒而发黑了。后来我们发现,这里就是杜金卡的加工中心。我们穿过一个布满铁丝网的区域,然后通过一扇大门。尽管正刮着刺骨的寒风,一进大门,我们就被要求在院子里坐下来。

在院子里,我们的文件被营地的官员逐一核查了一遍。然后我们被松绑,在漆黑的谷仓里找到了自己的位置。谷仓内部什么也没有,只有一块泥地和一排长长的木板,而且木板不是被钉住的,仅仅是被松散地放置在一些横杆上,那就是床铺。墙壁和房顶上都有缝隙,谷仓里似乎比外面更冷。这就是杜金卡,我们到了!

首先要做的就是四处寻找朋友。在劳改营里做独行侠是不可能的,一个人要么有朋友扶持,要么就无法生存下去。我找到了我的波兰人朋友,我们一起挑了个靠墙的地方,那里的木板比较合身,气流相对而言比较少。我们让一人留下看守我们的物品,其余的人则出去收集信息或寻找食物。事实上,食物是所有人心中最重要的东西。我们吃的最后一餐是那天早上在船上得到的面包,但那已经是好几个小时前的事了。

我们走出谷仓,去寻找在加工营地周边工作的来自杜金卡的勤务员。我们一眼就能看出他们经历了很多事。他们水汪汪的大眼睛似乎要从眼眶里冲出来,而且没刮胡子,牙齿状况也很差,几乎全烂掉了。他们的衣服很不合身,鞋子松垮地穿在脚上。这些人没有穿袜子,而是用绳子把破布绑在鞋面和脚踝上。其中的一些人即使在寒冷的天气也光着头,他们的头发被理发师剪得很稀疏,看上去几乎是被剃光了。

他们很高兴能见到我们,渴望了解外界发生了什么。“至少告诉我们,在你们被捕时发生了什么事。我们听说战争已经结束了,那是真的吗?那些留在家里的人怎么样了?食品情况怎么样了?”尽管他们急于交谈,但很少谈及自己的情况或杜金卡的生活,他们更感兴趣的是从我们那里打听消息。

杜金卡是苏联的一个保密行政区,位于北极圈内

不过,我发现在杜金卡至少还有一位司铎——卡斯帕神父,一位来自波兰的罗马天主教徒,他在波兰东部地区曾有一个堂区,并且在那里因涉嫌颠覆活动而被捕。他已经在劳改营里待了将近一年了,据一个勤务员所说,他在劳改营里很受欢迎。我们也得知晚餐正从大本营运来,于是立刻返回了谷仓。

警卫端来了盛有汤和麦粥的壶,壶里冒出滚滚的水汽,气味扑鼻而来。炊事员亲自分配食物,为了确保没有人分到两份,囚犯只要一拿到拿到汤碗,就会被带到外面去吃。但是,这难不倒囚犯们。在粮仓的另一端,有的盗贼扒开一块松动的木板,爬回粮仓里又吃了一份。

炊事员没有清点食物分量,但他能看出来食物即将见底。他放下勺子,开始满腹疑窦地环顾四周,但木板已经回到了原地,他大惑不解。仍有一条队列没有领到食物,食物却所剩无几了。当他从壶里刮出最后一瓢的时候,还有二十个排队的人没吃到东西。可怜的炊事员告诉这最后二十人,食物一点也不剩了,厨房里也没有多余的食物了。他把分给他的口粮都煮完了,一点儿都没剩下。那二十个人都很生气。他们从早上开始就老老实实耐心地等第一份食物。炊事员应允去看看还能做些什么,然后出去把指挥官叫来了。

这一切发展成一场持续到深夜的大调查。每个人都依次受到审问,指挥官甚至怀疑在食物端上来之前,厨房就发生了一些欺骗性的事件。我们得到了麻烦,却没有得到食物。在那之后,大家都下定决心,决不要做队列的最后一人。最后的汤可能是最好的、最浓的,但也可能在轮到你之前就被吃光了。

我们当晚睡在松垮的木板上,除了多余的衣服外,没有可以用来遮盖的东西。有些人完全睡不着,整晚在房间里走来走去以保持血液循环。风从木板的上方、下方和旁边的墙缝向你袭来。清晨,太阳已经出来了,但风依然不断从北边吹来,像刀片一样锐利。我们这些睡在木板上的人冷得全身僵硬,连翻身站起来的力气都没有,指尖也都发青了。然而到了分发早餐的时候,大家都使尽浑身解数到了外边。我们排着队,被一个一个点名去拿面包,这样一来就不会发生昨晚那样的混乱了。除了面包,我们还得到了一杯热乎乎的开水,它可以帮助我们解冻。

大约在中午,勤务员从警卫的营房里搬来了大桌子和一些长椅。一伙官员带着成堆的文书和证件来到了这里。所有人都接到命令从粮仓出来,到院子里排好队。一个警卫站在门口,即使是有人说忘了这个那个袋子或衣物,他们也不让任何人进谷仓。桌子摆放在室外,位置恰在谷仓旁的避风处。当我们的名字被点到的时候,委员会的人会在桌前上下打量我们,商量讨论,就像乡下拍卖会的马贩子一样指出我们的优点和缺陷,然后发出最后的指令:“站到那边去!”或者“那里!”这样一来,与之前不同的小组编成完毕,每个小组配有各自的警卫。

我最后与大约三十个中国人和十个俄罗斯人组成了一个小组。其他组的多数人都比我们组员的年龄大,除了我与一个年长的中国人之外,这组的人都很年轻(二十到二十六岁),也很强壮。我站在那里,在严寒中原地踏步,想弄清楚我们有什么共同点。委员们的工作完成后,警卫把我们带向主营区。我们五个五个并排行走,双臂背在身后,每个小组前后间隔200码。

我试着和年轻的中国人交谈,但他们的俄语很差,例如,他们所有人都混淆了阴性形式和阳性形式。于是,我转而向两个年轻的俄国人搭话,后来我发现他们来自满洲。他们的父母在革命时代流亡到了那里,但他们自己对俄国完全没有印象了。我根据这些谈话推测,我们小组的共同点就是我们都被指控为间谍——中国间谍、满洲间谍和梵蒂冈间谍。

通向杜金卡正门的路程很短。同大多数劳改营一样,通往大门的通道承受着来自囚犯队伍的巨大压力,因为囚犯只能从正门进出营地,而且每天有三次轮班。大门本身是木制的,设置在环绕整个营地的两排带刺铁丝网的最外层。这些铁丝缠绕在柱子上, 高得人手够不着。每根柱子的顶端都有两根呈一定角度的木臂,一个向前倾斜,一个向后倾斜。这些木臂的前面和后面都挂着一股松散的带刺铁丝网,这些铁丝网会挣脱并缠绕住任何试图抓住它的人。这两排铁丝网之间的区域就是禁区(запретная зона),警卫一旦发现有人在禁区之内就会开枪。

正门旁有一系列与铁丝网平行的低矮建筑,包括一个岗亭、一个警卫室和值班官员的总部。在大门旁边,以及大门和警卫室之间各有一条狭窄的通道,警卫可以通过这条通道出入而不用打开大门。岗亭里总有一个哨兵在值班,他通过一个小缝子向外张望,这样就可以看到门口的一切活动,也可以接收或递出文件。在狭窄的过道上有一个小半边门,哨兵可以用岗亭内的一个杠杆控制升降,让警卫或官员通过。

一个劳改营岗亭

我们在大门口停了下来,与此同时,我们的警卫把文件交给了岗亭里的哨兵。警卫走进了岗亭,使用了营房里连通营地各个部门的电话。过了大约二十分钟,他出来叫我们五人一组排好队。之后,他才将高大的木制大门开启。

我们仍然在等待。最后,一个官员从大门里走出来,将我们的名字逐一叫出。当我们报到时,他又让我们在大门口的两排铁丝网之间排成五人一组,并与岗哨并排而立。接下来,他走回营地内,告诉第一序列的五人小组继续前进。他们穿过大门,沿着营地的主干道行进了一小段距离,然后被叫停。接着第二批五人小组被叫到了,他们通过大门,在第一批五人组的后方行进,然后停了下来。就这样,五人五人按部就班地前进, 最后所有人都在营地的大门内排好队。

我们是按组别行进的。我的小组沿着主干道行进,接着在第一个路口右转。营房沿着主干道排列整齐, 每两座或三座营房之间有一条小路,这条小路与主干道垂直,并从主干道延伸到沿线营房。营房是用原木或木板搭建的,有些有两层楼高,有些只有一层楼高。我猜那些一层楼高的营房是比较旧的,因为它们的外面都涂了灰泥而且经过了粉刷。营地另一侧的两层营房大多是单用木材搭建的,木材还没有涂上灰泥,而且已经受到了天气的侵蚀。

我们这些“间谍”被押到了一个大帆布帐篷,它大概有14英尺高,紧邻一座规模很大的建筑,那座建筑离警卫的营房不远,不久后我们知道那是官员的总部。帐篷的帆布以地桩为中心延展开来,大梁也从这些地桩上拱起支撑着帆布顶。帐篷里没有窗户。帐篷中间由木毛板墙隔断,帐篷的两端各有一扇门,而木板墙的两侧各住有一个生产队。

帐篷里没有地板,只有光秃秃的地面。每个隔间都有两排独立的双层床铺,各个床铺由中间的一个小过道隔开。床铺的立柱一直延伸到顶上,协助支撑帆布顶。除了大梁上首尾相连的木毛板,铺位之间没有其它隔断。它们能将尽可能多的人容纳进来,一个人的头紧贴着另一个人的脚跟。床铺上没有梯子,只有钉在立柱上的大梁。所有人急于抢占上铺,为的是尽可能远离冰冷的泥土地面。下铺的床板离地面最多只有一英尺,有几处木板甚至触到了地面。我不幸拿到了一个下层铺位。

每个隔间的中央有一个砖头架起的旧油桶,那就是我们的炉子。炉子的侧面挖了个用来装填燃料的洞,在它的周围还戳了一些小洞,这样一来热气就不会直接往上跑。烟囱从帆布顶上割出的一个大洞里伸出去,这个洞特别大,因而避免了失火的可能性,但它也制造出一个多余的“通风口”,一旦外面下雨或下雪,那就会变成一个麻烦的地方。外面有两三个洗漱池,木架上搭有铁皮水箱,水箱上面有两三个水龙头,下面有一个水槽。脏水直接流到地面上,如果没被冻住,那里就总是泥泞不堪。

当天吃晚饭的时候,我们被告知前去办公室领工作服。发下来的衣服包括一条长裤、一件外衣、一双工作鞋和一顶帽子。衣物是用一种叫“纸棉儿”(хлопчато бумажной)的合成纤维做的,那是一种棉花和木浆纤维的混合物。我们一个接一个向柜员报到,把名字告诉他,然后他为我们每人填写了一张登记卡。他在做这些事的时候,还告诉我们每件衣物的价格。我们当然不用付钱,但我们的价格是按劳改营的工时来计算的,如果我们丢了一件东西,就要以十倍的价格做出赔偿。

尺寸包括大、中、小三种,但似乎从来没有人能够选到合适的尺寸,这是营地笑料的一个长期来源。当天,营地里有不少新来的生产大队,所以登记直到晚上九点多才结束。然后,我们回到营房吃了200克麦粥,与此同时生产队长和他的助手拿着我们生产队的卡片去仓库,把柜员交给他们的东西拿了回来,包括新衣服、二手衣服、旧衣服。

大约十一点左右,生产队长和他的小伙子们拿着衣服进了营房,开始按姓名发放。和往常一样,谁也没拿到合身的衣物。每个人都和自己的邻居做起了交换,就连阿拉伯商人也会赞叹他们的讲价。如果你想要一条真正的好裤子或一双好鞋子,就必须从自己的私人物品中额外拿出一些东西。这场狂欢一直持续到凌晨1点左右,到那时我们才上床过夜。

第二天早上六点,我们被警卫敲打信号杆(大门附近的柱子上悬挂的短铁梁或铁轨,用铁管敲打)吵醒了,我们被告知要在七点钟准备工作。我们顶着凛冽的寒风去了一趟外面的厕所,然后在水槽处马虎地洗漱了一下。早餐是一如既往的600克面包、开水和10克食糖。在傍晚回到营地前,我们没有别的食物可吃,所以我们很快就习得一种诀窍——把早上的面包配给留出一部分用于午餐。

6点15分,就在我们喝下第一口热水并开始感觉到胃里的温暖时,营地发出了第一个让我们到外面集合的信号。第二个信号是在6点30分发出的,到了这个时候,营房里已经空无一人。每个生产队在大院里都有自己指定的列队位置,还有各自的警卫。到了七点钟,所有的生产队都必须以五人一组编队,营地指挥官会和副官一起到那里分配当天的工作任务

每个生产队长都会把自己所在生产队的人数告知副官,这个数字将与副官的名单进行核对,其中还包括那些病人的名字,或者是那些想方设法骗取了医生的许可而得以在当天不用上班的人的名字。如果大队的点名表和副官的点名表核对无误, 我们就会以五人一组的形式向大门前进,并在那里列队,随后警卫会再次检查整张清单并清点我们的人数。但如果大队长的点名表不对,我们就得顶着严寒站在那里,与此同时,对失踪者的搜索将开始进行。这个制度是井然有序的,所以工作地点离营地最远的生产大队首先通过检查然后被带走。按规定每个人应该在早上8点前到岗。

列队的劳改犯

我们的生产队穿过杜金卡,走到了码头。在一个用栅栏围起来的区域内,是等待装船的巨大煤堆。传送带延伸到了码头里。我们得到了大煤铲,并且被告知了今天的工作定额,无论花多长时间都必须将其完成。生产队的一部分人爬上煤堆,使煤朝下倾泻,而我们中的十人则不断把煤铲到传送带上。

整个冬天,煤炭被从内陆的矿区运来,然后沿着杜金卡的河岸堆积起来。在夏季,河道仅在短时间内可以通航,所以冬季堆积的煤炭必须迅速装上等候出航的驳船或货运列车。因此,我们全天的工作定额通常是装完一艘船的货,而且要工作到定额完成为止。

中午,我们有半小时的时间来吃自己带来的面包。习惯了工作之后,我们还找机会偷偷溜进码头,上船寻找食物。那是有风险的,一旦被抓住就会挨一顿痛打,但饥饿的人都会为食物铤而走险。然而在头几天,我们仅仅是满足于躺在冰冻的地面上挺直腰板,因为从当天早上八点开始,我们的手和手臂肌肉因为不断地抓握和挥动铁锹而抽筋,中途没有任何休息时间。

在下午,等到船舱即将装满,生产队长就会派我们中的四个人下到船舱,在船舱里撒煤,这样就可以把剩余的煤装上船了。船舱里很暗,到处都是煤尘。煤炭仍在传送带上不停地呼啸而下,顺着斜槽落下来。观察和呼吸都很困难,工作起来就更难了,但最令我们焦虑的是避免被飞来的煤块砸死——一些煤块足有人头那么大。

随着船舱逐渐被填满,危险也逐步升级。这里没有可供移动的空间,你更有可能在流动的煤堆上滑倒,掉进不断有煤块落入的斜槽线路中。情况危急之时,我们会拼命大叫,用铁锹猛击甲板。传送带会停止片刻,我们就趁机爬出来,然后继续从舱口分撒煤炭。很多人都在这个工作中受了伤,人人都讨厌这个工作。但是既定的工作计划必须完成,而我们是可以牺牲的。

不过,在船舱里的工作还是有回报的。例如,我们一旦进入船舱,就会立即探索每一个角落,寻找可能卡在木板之间或墙壁缝隙里的麦穗。我们把找到的东西塞进了口袋,包括很多金块,土块之类的东西。有时候,我们搜刮到的东西装了五六个口袋之多。当天晚上我们会在营房里分享物资——假如我们能通过警卫的搜查。

等到船装满了,或者一天的工作定额完成了,警卫就会让我们快速排好队,然后动身离开,我们自己也急着返回营地。全体囚犯都要在门口脱衣服,不顾刺骨的风与严寒接受搜身,期间我们可能会失去珍贵的小份粮食。每个人的脸都黑得像煤一样,然而一旦通过搜查和入营程序,没有人会去洗脸。我们首先关心的是食物。除了我们从早上的口粮中省下来留作午餐的一部分食物,我们自早餐后就没有吃过东西。

第一天晚上,他们给我们每人拿来了半升汤和200克麦粥,再加上热水。我们狼吞虎咽般吃了起来。然后所有人像死人一样倒在木板床上。由于在监狱里呆了好几年,几乎没有运动,第一天的艰苦工作对我们来说是一种折磨。我的肌肉已经麻木了,连疼痛感都没有,每一根肌腱都像一段被解开并撕成细线的合股绳。

当闹铃在第二天早上6点响起时,每一个关节都像被焊接的铁一样紧绷起来。光是下床都成为了一种折磨。在彻夜的寒冷中僵化的肌肉根本无法活动。然而,我们还是设法在七点前组成了五人小组,在痛苦中蹒跚前行,按照行军的命令将双臂背在身后,穿过城镇,回到煤堆,拿起铲子开始了又一个漫长一日。

我们在杜金卡的第一周即将结束时, 卡斯帕神父在一天晚上来营房找我,他认识的一些波兰人曾告诉他营地里还有一个司铎。我还没来得及去找他,他就找到了我,还问我要不要做弥撒。我大喜过望!我的最后一次弥撒是五年多以前在丘索沃伊做的。我做了安排,次日早上只要六点钟的信号一响起,就去他的营房同他见面。

卡斯帕神父营房里的人大多是波兰人。他们敬重这位司铎,并且保护他,而他每周至少为他们做一次弥撒。他们用从码头上偷来的葡萄干为他做弥撒酒,用他们从厨房“挪用”的面粉为他做祭饼。那天早上我的圣爵是一个威士忌酒杯,用来放圣体的是一个挂表上的金圆盘。即便如此,对于能够再次做弥撒,我的喜悦是难以言表的。

卡斯帕神父把弥撒的祷文写在一张纸上。虽然我已经将祷文熟记于心,但那天早上,我还是既兴奋又感动,很高兴能得到它们。事后,他给我做了一份副本。我在离开杜金卡之际把它们撕毁了,怕的是它们会在下一个营地的例行搜查中被发现,我在下一个营地内凭记忆又把它们写了一遍。

在杜金卡这里的其余时间,我经常在卡斯帕神父的营房里做弥撒。在他这个榜样的鼓舞下,我也以司铎的身份在人群中履行职责。我定期听告解,有时甚至还能在做完弥撒后秘密分发圣体,这段经历赋予我新的力量。我又能以司铎的身份工作了,我每天都感谢天主让我有机会在这个隐秘的群体中工作,安慰和援助那些自认为身处他的恩宠之外的人。

8月的杜金卡很冷,可以称得上酷寒。在工作时,我们依旧穿着到达杜金卡时领取的轻薄棉质夏装。当我们以极快的速度工作,姑且能保持温暖。但在大清早上工所要走的漫长寒冷路途中,尤其是在夜晚回营房时的长途跋涉中,汗水几乎要把我们的身体冰冻了,这是一段令人痛不欲生的经历。风像刀子一样穿透棉衣。每个人的脚踝和鞋帮上都绑着破布,一个可以系在肚子上或肩膀上的旧土豆袋就是一个人最宝贵的财产。

可能某人自己有多余的衣服,或者能从生病的囚犯那里借到一些衣服,但是穿额外衣物遭到了严格禁止。如果副官或指挥官在早上点名时觉察到有人多穿了一件衬衫或多穿了一条裤子,他们就会强迫那个人在大院的寒风中脱光衣服,之后将衣服没收。如果一个人在早上蒙混过关,他几乎肯定会在晚上的检查和下班后的搜查中被抓住。

身着单薄衣物的劳改犯

一天的工作结束后,我们领到了餐券。餐券是根据一天的工作表现发放的,它们决定了你的食物配给。普通餐券可以让你得到最低配给或“保底”——600克面包、200克麦粥和10克食糖。一张“加一”餐券可以让你得到额外100克面包和5克食糖,可能还有一小块鲱鱼。一张“加二”餐券能让你得到额外200克面包、10克食糖、一块鲱鱼和一些烘焙食品,可能还有一个肉卷、一块谷物面包或松饼。一张“加三”餐券可以让你得到200克面包、25克食糖、一块鲱鱼、一些烘焙食品和一把粗面团,你可以把粗面团混在汤里或麦粥里吃掉,也可以在炉子上烤着吃。

用“加二”和“加三”餐券还能换到一种不同于以往的汤,它比普通汤浓得多,里面混有大块的土豆、鲱鱼或者卷心菜。当然,在劳改营生活中,生产队长和他的助手总能得到“加三”的食物配给(任何一个生产大队的“加三”配给都不会多于三份或四份)。其余的人能得到“保底”就已经很幸运了,因为我们的人数因疾病而变得稀少,所以需要花更长的时间才能完成工作定额。

因此,我们生活的全部目的就是为了获得食物。我们不停地想着食物,人们会在获取食物方面不遗余力。营地的第一周之后,待到我缓过劲来,我几乎每天晚上都要出去做工赚取食物。吃完晚餐后,我就会去厨房报到,然后在接下来的三四个小时里——有时长达六个小时,做扫地、清洗汤壶或擦洗锅碗瓢盆的工作,并且一直做到清晨,为的是赚取200克面包或一升汤。

在营房里睡在我旁边的是一个名叫戈尔尼的波兰人,又高又瘦,身材如同华盛顿·欧文笔下的伊哈博德·克雷恩。我曾在劳改营里见过一些很厉害的拾荒者,而戈尔尼是他们之中最棒的拾荒者之一。他是我在杜金卡最亲密的朋友之一,所以他经常和我分享他的战利品,他非常虔诚,而且知道我是司铎,于是特意照顾我。

在厨房工作时,戈尔尼研习出一种搜刮额外食物的技巧,而且几乎从不失手。只要没人看见,他就会抓走一大块鱼肉、肥肉或黄油,然后塞进煤桶里。之后,他按套路把煤桶搬出来,把鱼和其它东西全部倒进煤灰堆里,把煤桶重新装满,还会装腔作势地拖动起来。那晚过后,他就会在凌晨两点溜出营房,跑到煤灰堆那里挖出他的宝藏。

戈尔尼最大的战果,就是他在某晚把一整桶豆汤拿到营房。那汤很浓很咸,汤里几乎全是豆子,因此,我们把整整一个月的食糖配给都撒了进去,使其能够入口。我们两人把整整一桶汤喝光了,毫不意外地感到突然的干渴,我们溜到外面院子里,每人喝了约两夸脱的水,然后回到营房里安顿下来,指望睡个好觉。更不意外的是,当晚我们几乎完全睡不着。我们患上了严重的腹泻,整夜都在频繁地如厕。到天亮的时候,我们病弱不堪,以至于连说话都只能轻声细语。

当然,并非只有戈尔尼和我为额外食物而工作或设法偷吃。在杜金卡,盗窃几乎达到了流行病的程度,警卫会不时对不同的营房进行突击搜查,通常是在凌晨三点左右。他们会命令所有人在房间中间排成一队, 与此同时对床铺以及我们为数不多的个人物品进行检查,一件不落地翻遍。有时,他们搜出的食物足以让整个营地的人吃上一餐。

尽管我们在赚取食物方面花样百出, 但繁重的工作和寒冷开始引发伤亡。坏血病变得十分普遍,结果出现了过多因生病而旷工的人。营地炊事员把松枝放在大壶里用水熬煮,煮沸后产生的浓缩物就成了我们的“药”。那是一种非常苦的东西,但不喝就没有晚饭吃。有些人就是喝不下去,但我每天都要习惯性地喝上半升。

营地里的许多人深受疾病之苦。他们的牙齿烂掉了,口气臭不可闻,牙龈溃烂,嘴唇流血。一个人的双腿可能会虚弱到一次站立不能超过十分钟。但松枝药在我身上起了作用,我成功避免了疾病所带来的最坏结果。

然而,我的双手、脸、背和双腿上都发了严重的疖子。我最终到劳改营医院去了,当狱医得知我是美国人,他特意给了我一段休息时间。根据劳改营的规定,医生(他也是犯人)一次不能签署超过三天的休息许可。三天之后,如果他认为病人还需要休息,就必须把病人送到由三个镇上来的医生组成的委员会那里。那个委员会很少批准额外的休息许可,除非病人已经奄奄一息了。所以医生先让我休息三天,等我工作几天后他会再给我签一个新的休息许可。在他的帮助以及松枝药的药效下,我渐渐恢复了体力。

在我获准在营地休息的日子里, 我会到处找活干。我会帮助勤务员打扫营房或者在厨房干活, 花四五个小时做这些零工,为的是换取半升汤。有一天我在厨房里工作,当时正好有一船土豆运到了码头,我和另外几个囚犯在警卫的监督下前去把它们拖到营地仓库。

我们发现这些土豆杂乱地堆放在驳船的甲板上,它们已经在北极的严寒中冻得硬邦邦的。我们用镐和铁锹敲击土豆堆,然后把它们装上雪橇。当我们拉着雪橇穿过营地的时候, 趁着警卫不注意把一些土豆扔到雪地里。就这样干了半天活之后,炊事员给我们提供了一顿包括麦粥和汤在内的饱餐(有时是一天的口粮)。

随后,我们以最快的速度溜走,跑到雪堆处并从里面抢救土豆。我们把土豆带到营房,放进一桶水里,然后放在炉子上煮。等到差不多煮熟的时候,我们就配着盐吃起土豆,一次能吃掉满满一桶,但胃口依然得不到满足。只有亲身经历过才能相信劳改营里持续不断的饥馑,但这些例子可以说明部分问题。

大约在10月,当气温偶尔降到零下30度的时候,我们就把夏装交出去换取冬装。发给我们的东西都要记在账上,如果少了什么东西,就按标价的十倍从我们的工作开支中扣除。交出夏装后,我们还得到了一件比较厚重的背心以及填充了棉絮的外衣和长裤,以及一双被称作“毡靴”(валенки)的靴子——这是一种用泥土和毛皮的混合物制成的高帮鞋。他们或多或少起到了防雪作用,而且穿起来相当暖和。

我们每天晚上都会把毡靴放到炉子旁边的烘干间里。除此之外,我们在睡觉时披上自己白天所穿的衣服,到了早上起床时,我们的棉衣和长裤都会冻在床板上。结果,这种酷寒给我们带来了巨大的伤亡。我们生产队里生病的人太多了,所以我们最终从帐篷转移到了木制营房里

这座新营房是用粗糙的木材建造的,里里外外的裂缝都填塞了粘土混合物,起到了隔热的效果。它被粉刷过,而且很干净,而对我们来说,更重要的是它很温暖。我们始终把炉子燃得很旺,大队里的人每天下班后都会带一些煤回来。我们每带三块煤,警卫在给我们搜身的时候就带走其中两块,不过,大家都清楚,除非和警卫分享煤炭,否则我们连一个也带不进来——警卫室的炉子会和我们的炉子一起变冷。

那一年,河水封冻前进入杜金卡的最后一批船中有一艘美国船。它在码头上待了两天都没有卸货,没有一个官员能读懂用英语写的货单。这时,一个在船坞办公室工作的囚犯想起我是美国人。我抓住这个帮忙的机会,希望能有机会和船员交谈。我甚至将我姐姐的住址写在一张递给水手的小纸条上,还写了一张交给福特汉姆路的耶稣会省的便条。

我在第二天早上就前往船坞。那位囚犯向官员和负责的特工解释说我懂英语。官员们迫切需要帮助,但克格勃特工不希望我上那艘船。他对我进行了严密的询问,后来显然对我的态度有所缓和,于是叫我一起上船。我跟在他身后走下码头,走向舷梯,心中满是希望。

忽然,那个克格勃特工改变了主意,他让我回办公室并在那里等他。他拿着一份货物清单的复写件回来,让我在房间里翻译。整个下午我都在忙碌,一直忙到晚上才完成俄文版的货单,然后被立即送回营地。接下来的几天里,每当看到码头上的那艘大船,我都不禁黯然神伤。

现在,几乎整座营地都被编成了专门的生产队,为的是河面结冰前让最后的船只装完货起航。这个时候,煤堆已经冻得很结实了,在把它们铲到传送带上之前,我们必须先用镐把它们敲碎,然后将其切割成容易处理的厚块。我们被迫以极快的速度工作,濒临崩溃的边缘。这是第一次,我真的开始惧怕自己会撑不下去,再也看不到下一个春天了。

我去见了那位友善的医生。他告诉我,装船危机被视作紧急情况。命令已经发了下来,在工作结束前不得发放休息许可证。所以医生让我早上去医院做检查,他还告诉我最好表现出什么症状。

第二天早饭过后,我立刻赶去医务室。生产队长从我身后追来,他问我:“你要去哪里?”

“去医务室,”我答道,“我生病了。”

“我看你没什么病。”

“那是因为你不是医生。我昨晚看了医生,他让我今早去医务室报到。”大队长狐疑地看了我一会儿,耸了耸肩就走了。

当我向医生报告时,他告诉我,新规定要求病人入院需要两名医生的证明,所以他再次简单询问了我的症状。另一位医生的名字我已经忘记了,只记得他是犹太人,还是高尔基案的被告之一。我不知道我对自己症状的描述有多大可信度,但他还是证明了我是病号。

劳改营医院只不过是另一间营房,但病床在病房里摆放得很整齐,还有几间女性专用的单人病房。从我的症状来看,病痛还没让我到卧床不起的地步,所以我做起了勤务员的工作。我擦过地,洗过碗,洗过盘子,帮忙送过饭,还给其他病人做过清洁。我从早忙到晚,不过是在暖和的室内——这总比铲煤好!

我并不是特例。出于职业原因,劳改营的医生都是很有人道精神的人。只要风险对他们不算太大,他们就会尽其所能帮助其他囚犯。我的情况之所以不寻常,只是因为美国人身份帮了我一个忙——在劳改营里经常发生这种情况,“美国”这个神奇的词就像某种咒语,能让听众们如痴如醉地听上好几个小时,还能让素不相识的人成为朋友。

在我出院的时候,我们的生产队正在河里工作,爆破冰层将木材取出来。这些木材在夏天在水面上漂流到上游,用于工程建设以及诺里尔斯克周围的矿场,现在它们被冰封在河中。取出木材的方法很危险,也很简单,那就是将炸药放置在指定的冰面上,然后引爆。原木在爆炸的冲击下晃动着沉到河底,然后我们就拿着杆钩过去,在木材浮上河面的时候把它们拖出来。

这些都是直径2、3英尺,长度约12码的巨大原木。在冰天雪地里搬运这些原木可不是开玩笑的。人们一次又一次落入冰水中,我们的棉衣和裤子很快就因为搬运原木而湿透了。一个多小时后,我们的手背和手腕就开始结冰,外衣和裤子则冻住了。我们在河中央一天工作十二个小时,而且没有地方取暖。有时一天内会降下厚达两英尺的雪,它们不仅冻结了我们的睫毛,还会使堆积在地面上的原木变成潜在的危险。

劳改犯在打捞上游漂来的木材

到了11月底,河里依然有原木,但由于天气原因,我们不得不放弃搬运木材。在那之后,我们投入到为诺里尔斯克周边的劳改营装运粮食的工作之中,驳船在整个夏天都在把食物运来。不过在短暂的夏季中,装煤才是最重要的工作,所以这些板条箱被仅仅是在河岸边堆成几座山。那里有成箱的豆子、面粉、水果罐头和肉类,它们全冻得硬邦邦的,上面覆盖着厚达10英尺的积雪。我们不得不把箱子撬开,然后把它装上开往内陆的平板货车。

我们就这样每天工作12小时,一直干到了12月。之后,几个生产队留守在杜金卡完成这项工作,还要把一整个冬天从矿井运来的煤卸下,建起为来年夏天准备的燃料堆,而我们中的大多数人被运往诺里尔斯克。