一开始我被关押在丘索沃伊的少管所,这是一座有八个房间的旧房子,现在用于拘留嫌疑犯。那天晚上,营地里还有很多人被抓,所以监狱里挤满了人。狱警检查了我的财物,仔细地把里面的东西记录在本子上。然后,我被拍下了正面和侧面的照片,被带到一间牢房里。实际上,这间牢房只是这座老房子的一个房间,大概有十英尺见方,里面已经挤着二十五到三十个年轻人,年龄从十岁到十七岁不等。

狭小的房间里非常闷热,大多数小伙子除了一条短裤外什么也不穿。我觉得自己在他们中间看上去相当滑稽,但我必须要好好利用这一点。“你们好! ”(“Здра́вствуйте!”)面对他们怀疑的目光,我谨慎地笑着。然后,我把口袋里的两包黄花烟草(махорка)送给几个较为年长的小伙子,他们欣然收下了。

“你为啥被抓进来,老爹?”一个又矮又胖的十七岁年轻人大声问道,他的眼睛里带着笑意。“他们说我是德国间谍。”然后我便给他们讲起了自己被捕的经过。等到他们笑完了“硝酸甘油”的故事以及用牙粉和棉布制造“炸弹”的想法,我们已经成了朋友。那个叫我“老爹”的黑发小伙名叫万亚,他有一双热情似火的眼睛,似乎对我被捕的经历特别感兴趣。万亚看上去是这伙人的头儿,他告诉众人,谁要是敢找我麻烦,就得先过他这一关。

他们实际上都很友善,甚至还为我表演了一个小节目。他们每人讲一个故事或笑话——大部分都是些下流话,还唱了一些粗俗的歌曲。我将其视作他们接纳我的标志。晚饭时,他们把第一碗麦粥让给了我,然后分食剩余的部分,当晚他们还给了我一个最适合睡觉的位置。

第二天一早,我就被叫了出来,然后在重兵看管下乘火车前往彼尔姆的州(область)监狱。在那里,他们又给我拍了照片。我的头发被剃光,衣服也被脱掉,最后被押进一个大约30X30英尺的大牢房。我早上进去的时候,牢房里有五个人,而到了晚上,牢房里挤了一百多个人。

因为德国人的入侵, 俄国人似乎连具有最低嫌疑的人都全部抓起来。我们通过对比各自的遭遇,发现他们似乎是根据事先拟好的名单开展工作的。我们当中有教师、普通工人、政府小职员、律师和一些士兵,几乎所有人都被内务人民委员会(NKVD)认为具有安全隐患,或者有意无意地进了内务人民委员会的档案。比如说,我们当中有一个名叫马丁的中年男人,他曾在彼尔姆的一座汽车厂担任显要的职位,然而,由于他在1930年代曾是托洛茨基的同情者,如今正为此付出代价。

托派是苏联大清洗的重点整肃对象

随着时间的推移,这里的人越来越多,牢房逐渐乱作一团。囚犯们变得神经紧张,容易激动,仅仅因为不小心用手撞到了邻人的肋骨,他们就会打起架来。傍晚时分,一个自称是鞑靼人的红发青年被人推入牢房,他手里拿着两块面包。当他拒绝分享的时候,几个人上前抢夺面包,他便大喊大叫起来。为了让他安静下来,有人用一条毯子包住他的头,然后他的邻人无情地殴打他,直到他闭嘴为止。他没有得到任何人的同情。站在一旁的人对他说,他活该被打——在监狱里,你必须和他人分享。

我们在第一天没有得到食物——因为被捕的人很多,而且来的很快,所以监狱方面没有给囚犯安排食物配给。之后,我们每天吃三顿饭。早上,他们给我们每人600克(约1.5磅)面包、一些开水和两小块糖。中午,我们得到半升汤。晚上,两三勺麦粥。这就是我们的食物配给,但你未必能拿到自己的那份。警卫仅仅是把食物装在桶里送进房间,然后让囚犯自己分配。

我在那个牢房里待了将近两个月。牢房里总是很拥挤,但囚犯在不断更换。我们永远不知道那些离开的人后来遭遇了什么事,囚犯们最害怕的事情和谈话的焦点就是大规模处决。那个托派分子马丁,在一天下午的审讯结束后,用肩膀撞出一条路向我走来,将一块他在早餐时藏起来的面包给了我。“这是给你的,”他说,“如果你能离开这里,试试去找我的妻子吧。我知道我要被枪毙了。”当晚,他被叫出牢房,一去不复返。

当然,在那里是没有隐私的,即使是在解决生理问题时也没有。每天晚上,我们都会成群结队地被押去监狱的厕所,但在其他时间,我们必须使用牢房里的马桶,房间里的气味简直臭不可闻。每天下午,我们还要成群结队地被押去院子里散步,大约有二十分钟的运动时间。平时,我们就像沙丁鱼一样挤在牢房里,连舒展身体和睡觉的空间都没有。唯一保障隐私的方法,就是像许多人那样缩在房间的一角,只和一两个离你最近的人交谈,尽量不理会房间里别处发生的事情。

每隔一段时间,警卫就会喊出一个名字,然后就有人被带走。有时,那些人再也没有回来,更多的时候,那些人只是被传唤去问话。回来的人中,有些哭个不停,有些人愤怒,有些人沮丧,还有些人被打得鼻青脸肿。那些在先前的大清洗中被关进来的人,都很愿意教你在审讯时该如何表现,如何说话。不过我很快就发现,这些建议在你进入审讯室的时候帮不上什么忙。你也可以什么都不告诉审讯员就离开,但你绝不会体面地回来。

在彼尔姆,我第一次接受了严格而无休止的审讯。第二天,我被警卫叫了出来,顺着走廊走到一个小办公室。这间办公室既不庄严也不可怕,只是简单地摆放着一张供审讯员使用的办公桌、一两把椅子和一个铁制文件柜。审讯员是一个体型高大,身材魁梧的黑发男子,看起来像是哪里的学者。他安静而沉稳,言谈举止十分谨慎,显然在之前做过功课。然而,他却能用一种我永远无法习惯的恶意来骂人,每当我听到就会胆战心惊。

他请我坐下,然后停下手来看了几张文件。最后,他抬起头来,轻声问道:“你是谁?” 我复述起利宾斯基的故事。他挥了挥手,像是要把我所有的伪装都清除掉。“不,不,不,”他说,“你不是利宾斯基,你既不是俄国人也不是波兰人。你是一个名叫齐赛克的神父,是一个为德国人工作的间谍。事到如今,你为什么还不把一切都告诉我们呢?”我惊呆了。我不知道他们知道这件事多久了,他们又监视我多久了。或许,他们是从丘索沃伊医院的波兰人那里得知我是神父,但他们怎么会知道我的名字?有没有可能是他们用某种方法逼涅斯捷罗夫说出来的?如果有这个可能,他们到底知道多少事?

在达到了他想要的效果之后,审讯员笑了笑。“你看,你的事我们知道的一清二楚。考虑说实话吧。” “好吧,”我回答,“事实上,我不是德国间谍。” 他没有回应,而是站起身来,走到了文件柜前。他从最上方的抽屉里拿出从我房间里搜出的东西:两瓶酒,一袋牙粉,一卷棉布,还有几页写了字的纸。他什么也没说,只是把它们一件一件地摆在桌子上。

如果他以为这对我是一个毁灭性的打击,那么他要失望了。现在轮到我发笑了。“你否认这些是你的东西吗?”他终于问道。“不否认,它们是我的东西。” “那你怎么能否认你是德国间谍和破坏分子?” 我把事情一五一十地告诉了他:我是如何在丘索沃伊买牙粉刷牙,如何在营地里教小男孩字母和拼写。如果审讯员认为纸上字母的排列组合有什么神秘之处,那是他自己的问题,任何人都可以看出那是小孩子的笔迹。“至于硝化甘油,”我说,“拿去喝吧,那是弥撒酒。”

他一声不吭,把酒瓶和包装物推到一边,继续问话。我的联络人是谁?我给德国人送了什么情报?如果我不是间谍,那么为何要用另一个名字启程?涅斯捷罗夫是谁?(所以说他们确实知道他的事) 福克斯、瓦列里和雅诺奇也是间谍组织的成员吗?我在乔普拉亚戈拉开卡车的时候去过哪里?我怎么接收德国人的电报?我对德国人的入侵计划了解多少?

他把同样的问题问了一遍又一遍,就像狗追逐自己的尾巴一样,这种工作至少持续了一个小时。他时不时在面前的一张纸上做记号。最后,我干脆告诉他,我不是德国间谍,既然他已经掌握了所有的“事实”,而且不喜欢我的故事,那可以编造一个他自己喜欢的。我话音刚落,他猛地一拍桌子,把门外的警卫喊了进来。我惊恐万分,以为自己可能会被枪毙,但他只是命令我回牢房。审问结束了,但我的头脑里思绪万千。

自此,连续的审讯贯穿了我在彼尔姆的这些日子。有时我一天会被叫出去两次,有时则一次都没有。审讯时间短则一小时,长则一整天,审讯员在审讯中所提的问题千篇一律,有时我得在椅子上坐上一小时,如果他不喜欢我的回答,就会给我的脸上来一拳,把我打翻在地。

我在彼尔姆的这几个月里,大约有两三次,审讯员叫来一对警卫把我押到隔壁房间,房间地板上铺着厚地毯,墙壁上有很厚的软垫。在那里,有人会用橡胶棍子伺候我的后脑勺,当我想低下头时,脸又会被猛地揍一下。这种折磨令我痛苦万分,但只会持续几分钟。他们的目的似乎不是逼我说话——因为那段时间里没人问我问题,而是使我软化,让我害怕被揍,在回答审讯员的问题时更配合。

也有几次,我没有被带回大牢房,而是被关进一个像个囚室一样的小黑屋,这里暗得伸手不见五指,闷热得简直让人窒息。我可能要在那里呆上一个小时或一晚上,被要求仔细思考审讯中的问题和自己的回答,这样或许能回想起更多“事实”的细节。

在历次审讯中,显然他们知道我是个美国神父,一个来自利沃夫的耶稣会士,曾在罗马学习,用波兰护照进入俄罗斯。不知为何,他们似乎并不在意我的波兰护照是假的,很少提及此事,每当他们提到这个事情时,就立刻将其搁置在一边。他们始终坚称我是德国间谍,梵蒂冈可能也以某种形式卷入其中——他们想知道我的间谍活动的细节,其他的事情则无关紧要。

8月的一个清晨,狱警走进牢房叫出我的名字。我摇了摇头,等待着又一轮徒劳的问话,应声道:“我在这儿!” “跟我走,”他叫道,“把你所有的东西都带上。” 这对我来说是一个意外。“你所有的东西”也是句俏皮话,因为我只有一件外套,身上的衣服,还有一块早餐时攒下来的小面包。

老囚犯们立刻围着我挤了过来。“这说明你要出去了,”他们说,“你这个好运的家伙!” 然后,他们开始求我去这里去那里,要我试着联系他们的妻子或家人,或者只是让别人知道他们在哪里,让别人知道他们还活着。我答应会尽力而为,然后步履蹒跚地走向房门,这个迎头撞上的好运令我感到茫然,而且我对降临在自己身上的好运还只是半信半疑。

警卫带着我沿走廊走到地下室,他把我关进了一个被我们称为“囚室”的小牢房,这是一个小拘留室,它被用来接待出入监狱的囚犯,门的顶部有一个小窗户。在关上门之前,警卫问了两个常规的身份验证问题。“你叫什么名字?” “弗拉基米尔·马丁诺维奇·利宾斯基”,“你的生日?” “1910年11月4日”(这是我给利宾斯基安排的日期)。他关上了门,但很快就回到房间里,然后递给我整整一块约重两磅半的面包,还有卷在纸筒里的六匙糖。发现自己一下子拿到这么多的面包,我不由得大吃一惊,想都懒得想,立刻就狼吞虎咽地吃了起来。

等到我差不多把面包吃了一半,门又开了,三个男人走了进来,一个是穿着克格勃(NKGB,1941年从内务人民委员会分离,开战后负责“国家安全”的特殊机构)制服的年轻黑发中尉,另外两位是年轻力壮的警卫,他们身着简单的卡其布军服。中尉再次问了那两个常规问题:“你的名字?” “弗拉基米尔·马丁诺维奇·利宾斯基”, “生日?” “1910年11月4日” ,“对你的指控?” “58:10:2”(“妄图颠覆”),“跟我们走。”他命令道。于是我最后一次走出彼尔姆监狱。中尉在前方引路,两个强壮的警卫走在我身后。

苏联的国安及情报部门:内务人民委员会(NKVD)以及从中分化出来的克格勃(NKGB)

他们把我押上监狱大院里的一辆待命的厢式货车,车上没有窗户,中间有一条过道,过道两边各有刚好能装下一个人的铁笼。笼子里的空间几乎不足以让人站立其中,更不可能坐下了。发动机一启动我们就上路了,囚车一路颠簸不已,产生了剧烈的晃动,我在笼子里被弹来弹去,从一堵墙上撞到另一堵墙上,就像弹球机里的小弹珠一样。囚车大约行驶了15分钟后,突然一个急刹车,我撞到了面前的墙壁上。接着,我能听到警卫和中尉向某人报告的说话声。

门终于开了,中尉再次例行公事般问了那几个问题:名字、生日、指控,这次,他照着一套文件核对我的回答。“行了,出去!”他一边说着,一边打开笼子的门,我从他身后的过道走出来,从车尾跳下了车。两名警卫立即在我身后严阵以待,中尉将引领我们前往彼尔姆火车站的站台。“在我后面跟紧了,不要左顾右盼。”他说。我们走到了站台的一端,我惊讶地看到自己的行李箱摆在那里。我们停下了脚步,中尉命令道:”在行李上坐着,保持安静。”他又一次补充道:“别东张西望!”

我坐在行李箱上,有点怨恨地拿着面包和糖。当我听到有人快步向我们走来时,不禁四下张望,瞥见一个貌似涅斯捷罗夫的人匆忙从我身旁走过。警卫立刻喊道:”不要东张西望!” 于是我直起身子,将视线转回铁轨上。站台上还有其他人好奇地朝我的方向偷瞄着,但他们显然在我望向他们时避开了我的目光。在中尉的命令下,其中一个警卫做好了一切必要的安排。我不知道自己将去往何方,也不知道为什么要去那里,实际上,此刻我全部的注意力都集中在那块面包和那六匙糖上。

当火车停在我们的站台边上时,警卫推着我走向车厢的一扇门,再次命令我 “不要东张西望。”我们登上的车厢是一节普通客运车厢,内部有欧式的独立隔间,除了最后一个隔间里有两个姑娘,其他隔间全部满座。当我们走近她们的隔间时,中尉喊道:“站住!” (“Стой!”)他走进隔间,命令那两个姑娘去别处找座位。她们急忙拿起行李离开了——在那个年代,没有人敢与克格勃争辩。

中尉命令我坐在靠窗的角落里。其中一个警卫把我的行李箱甩到行李架上。我抱着那块珍贵的面包,俯身靠近窗边。一个警卫坐在我旁边,另一个坐在隔间对面角落的座位上,中尉留在外面的走廊里。我向窗外望去,似乎无人在意我的这一行为。虽然只是透过火车的车窗向外望,但这是我长久以来首次接触到外面的世界,窗外的风景给我一种不真实的感觉,它们看上去仿佛是电影中的景象。

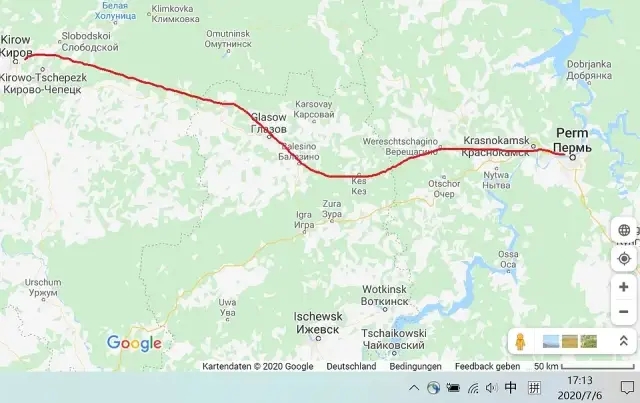

随着汽笛鸣响了两声,火车发动了。我不清楚我们朝哪个方向走,因为我已经完全失去了方向感。我没有看到农村,所以至少知道火车没有往东边的丘索沃伊方向开。对沿途城镇的名字——克拉斯诺卡姆斯克(Краснокамск)、韦列夏吉诺(Верещагино)、凯兹(Кез)、巴列济诺(Балезино)、格拉佐夫(Глазов)、雅尔(Яр)——我隐约有些印象,但直到火车第二天驶入基洛夫,我才确定我们是往西走,那是莫斯科的方向。

齐赛克神父被押送的大致路线(自彼尔姆至基洛夫)

过了一会儿,我把头靠在车窗上,看上去就像睡着了,然后开始祈祷。这样的心祷是我能坚忍至今的原因,借助这种祈祷,我始终没有失去勇气。无论是在彼尔姆的监狱,还是在丘索沃伊和乔普拉亚戈拉的营地,心祷是在无法入眠的长夜中支撑我的力量。我又想起了伐木营地,想起那趟驶入乌拉尔的火车。这些让我回忆起自己前来此地的理由和自己的决心——无论后果如何,我所做的一切都是为了天主。无论有多么孤单,我都绝不是孤身一人——这样的想法如今再次给予我勇气。

中尉的大部分时间都在走廊上度过。当我们在沿途的城镇停车时,他就会下车到站台上散步,有时则停下去车站的小卖部买一个三明治或一杯咖啡。两个警卫也会轮流去站台给对方买食物,但是买给我的食物一份都没有。此时,我才意识到那块面包和六匙糖其实是我的旅行干粮,要一直吃到目的地,当时的我懊悔不已,因为我在彼尔姆的拘留室里已经把一半的面包都吃掉了。我决定尽可能按需处理剩余的食物。

黄昏时分,我吃了一小口面包,然后靠在窗边,希望这次能睡个好觉。警卫们轮流在隔间里睡觉,一人睡觉时另一人继续守着,中尉则在火车上另找了地方睡觉。就在夜幕降临前,我们在凯兹以西的某个地方越过了一条河——可能是切普察河。接着,风景渐渐在黑暗中消失,我终于在火车的晃动和车轮撞击的节律中睡着了。

第二天早上,一个警卫把我叫醒,趁其他乘客尚未进厕所的时候带我去如厕。我又吃了一片面包,然后饥肠辘辘地看着警卫享用早餐,他们的早餐是牛奶、培根以及从前一站弄来的白面包。早上稍晚的时候,我们到了基洛夫,两个警卫又准备了一顿丰盛的大餐,有炸鱼、越橘、面包以及更多的牛奶。他们依旧一点都不分给我,毫无疑问,规定就是这样。警卫们一路上不断地吃着零嘴,这让我感觉更饿了。尽管之前给自己限定了口粮的分量,我开始断断续续地啃起面包。

那天晚上,我不顾自己的计划,把那块面包吃光了——因为太饿了,我一吃起来就停不下来了。糖也吃光了,我舔着纸筒,不想漏掉最后几粒糖。第二天一早,我就饿得要死了。一个警卫拿来了早餐,有黑麦面包、黄油、奶酪和咖啡。食物的芳香扑鼻而来,我的嘴就像一个打开的水龙头一样流出了口水。在他们吃早餐时,我的目光始终无法从食物上移开。为了吃上一口,我什么都愿意做。

当我们在乌仁站停车时,一名警卫正要起身下车,此时他撞上了中尉,一块蘸了黄油的面包从中尉的手里被撞飞了,那块面包刚被吃完一半,蘸了黄油的一面朝上掉在地上。中尉骂了他一声“笨牛”,把吃了一半的面包踢到座位下,然后跟他走出了车厢。

这是一个巨大的诱惑,在下午剩余的时间里,我一直用腿在座位下面扫来扫去,尽可能地让自己的动作不显眼,以防坐在对面的警卫注意到我。每当他转头看向窗外或走廊时,我就会更加猛烈地用腿扫着地面,直到腿抽筋为止。我花了一下午的时间去找那块面包,如今它占据了我全部的心思。我从未想过自己为了吃一顿饭会如此辛苦。

终于,我感觉脚趾头碰到了面包,然后把它向前踢。接着,趁警卫移开目光,我就会弯下腰把它捡起来,等他回过头来时,我会装作是在挠脚踝、拉扯袜子或者系鞋带。但就在最后一刻,他很快回过头来,正好看到我伸手去拿面包。我与他目光相接,顿时陷入绝望:“求求您!”(“Пожалуйста!”)他什么也没说,只是盯着我看,于是我就把面包抓了起来。

就在这时,中尉走进了包厢。我用一只手攥着那块蘸了黄油的面包,把它塞进另一只手的肘下,努力表现出若无其事的样子——与此同时,我猜想着警卫会说什么,但他什么也没说。等到中尉再次走出房间,警卫转身目送他离开时,我把整整半块面包和黄油塞进嘴里,一口气吃完了——我总算吃上了一餐。

当天晚上,我们进入了高尔基站,按照战时的特殊预防措施,军队在这里登上火车时, 所有的灯都要熄灭,于是我们在夜色中向着莫斯科徐徐前进。黎明时,我们身处城市周边的铁路调车场。在我目光所及之处,铁轨上停满了军需火车、部队以及载有坦克、卡车、多种装甲载具、推土机和各式设备的运输车。

一到站我就被带出了车厢——再次被命令不要东张西望——然后立即被转移到一辆待命的囚车上。那是一辆空荡荡的大卡车,里面有长椅,车体后方有一个被遮挡的隔间与一个驻守武装警卫的场所。囚车刚开一会儿就停了下来——起初什么都没有发生,但我能听到外面的士兵在说话,然后他们大声地发号施令。囚车门猛地打开,大约三十个年轻人被塞到了我的身边。虽然空间几乎不足以容纳我们所有人,但我很高兴能与他人面对面地交谈。

这群人似乎都是来自集体农场的小伙子和姑娘,年龄从十五岁到二十出头。在囚车的后部,我们在一路颠簸中东倒西歪地穿过了城市,但我设法和他们中的一些人混熟了。其中的五个年轻小伙子告诉我,他们是因为“杀了一只产奶的山羊”而被捕,几个姑娘说她们是因为偷麦子而被逮捕,有些人是因为偷鸡而被逮捕。囚车后部的人太多了,我们没法坐下,于是我们那里四处乱跑,从一侧跑向另一侧,手肘和膝盖碰撞,大家与此同时说起话来。

突然间,囚车猛地停了下来。车门打开,警卫开始报出一个又一个名字。等到所有年轻人都下了车,我依然在囚车里。警卫砰地关上了门,我听到司机喊道:”快点,进去,我要走了!” 车辆开动起来,我们再次启程。我又一次独自坐在长椅上。过了一会儿,囚车突然停了下来,然后什么也没发生。我听到警卫们的说话声,他们似乎正在往远处走,接着我除了街道日常的声音外就什么也听不到了。九月的莫斯科很冷,车上的警卫已经穿上了军大衣。车上完全没有供暖,内部已经冷得刺骨。我站了起来,开始在四周跳来跳去,努力保住单薄衣物中的温度。

大约过了一个小时,我听到了爆炸般的汽笛声和火车刹车时刺耳的金属摩擦声。门开了,又一群人挤了进来。他们都是些上了年纪的人,年龄约三四十岁,我们又一次习惯性地互相问候,提了些我们如今都十分熟悉的问题:“你们为什么被抓进来?” 他们大多是农民,因抢劫或躲避兵役而被捕,有些则像我一样是因为政治性指控被捕。囚车又启程了,在路上兜兜转转,一会儿停车一会儿倒车。警卫又一次打开车门报名字,这次还是除我之外的人都被叫到了。我开始认为他们已经把我忘记了。

囚车回到了火车站。这一次,我听到了远方传来的汽笛声和列车铃的叮当声。那是漫长的一日,我又冷又饿,而且饿得不行了,自从前一天偷了面包和黄油之后,我就没吃过东西。这次当门打开的时候,我看到外面已是黄昏了。一伙士兵挤进了囚车, 他们有的穿着军装, 有的穿着大衣,其中大多数都是作为逃兵被捕,虽然他们坚称自己只是迷路了,或是在转移过程中与自己的部队分离了。不过,有一两个人承认自己只是在部队转移到前线时落在了后方。

囚车又启动了,然后再次停下来,开始倒车。警卫还是没有叫我的名字,车门哐当一声关上了,我又一次独自留在那座冰冷的铁箱子里。不久之后门被推开,一个警卫叫我:“你叫什么名字?” “弗拉基米尔·马丁诺维奇·利宾斯基”,“生日?” “1910年11月4日”,“指控?” “58:10:2” ,“出来!” (Выходите!)他命令道。当我从囚车上跳下来的时候,僵硬的腿背叛了我,我一个踉跄差点摔倒。我感觉到落地的冲击力贯通了我冰冷的脚踝和双足。警卫先把我押到了某处的一个地下室,然后把我送进一个“囚室”里,我不清楚自己身在何处,但此处显然是个监狱。过了很久之后,我才知道这里就是卢比扬卡。

(第一章《开端》完,译者:oblivious忘却)