第二节 无家无业 骚扰

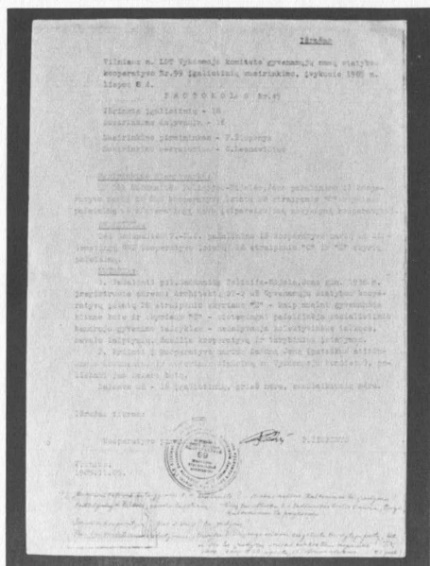

为什么他们在1985年7月8日收走了我的合作公寓?我引用一下1985年7月8日维尔纽斯第99号住宅建筑合作社的代表会议记录(第45号):

当选代表: 18人

参会人数: 16人

会议主持者:齐普斯尼斯(P.Ziupsnys)

会议书记: 列昂纳维丘斯(G. Leonavicius)

会议议程:

讨论是否将约纳斯的女儿菲利琪娅·尼约勒·萨杜奈特(Felicita·Nijole Sadunaite)开除出合作社,因为她违反了《合作社条例》C节第28段的规定,系统性地不履行对合作社的义务。

讨论集中在将菲利琪娅·尼约勒·萨杜奈特从合作社开除的问题上,因为她系统地违反了《合作社条例》的C和E条。

会议决定:

1. 驱逐公民菲利琪娅·尼约勒·萨杜奈特,约纳斯的女儿,生于1938年,注册于Architektu 27·2,原因是违反了《合作社条例》28E条,因为她经常住在另一间公寓里,以及违反了《合作社条例》C条,因为她不参加合作社的社会项目,系统地违反了社会主义社区生活的规则,不打扫楼梯,诽谤合作社和苏维埃法律。

2.接受约纳斯·萨杜纳斯为合作社成员(与会小组呈递了相应的文件并与执行委员会展开了协商),将他分配到他妹妹的公寓。

16名代表投票支持。无反对票,无弃权票。

签名:P·齐普斯尼斯——合作社主席

讨论将尼约勒·萨杜纳特赶出其合作公寓的会议实录。 |

当然,没有人证明我有另一间住房,因为没有人知道我住在哪里。我是一个自由人,我想何时回家就何时回家。我的嫂子玛丽特参加了合作社的项目,并维持楼梯的清洁。我在哪里以及如何诽谤了合作社?这些都是含糊不清、毫无意义的说辞。同样,关于苏维埃法律的说辞也没有证据可言,但这应该由克格勃负责,而不是由齐普斯尼斯负责。在这里,这个可怜的家伙只是把自己当成了克格勃特工。克格勃调查员古达斯早在1970年就威胁要夺走我的公寓,1974-75年,克格勃少校维陶塔斯·皮莱利斯也这样威胁了。与永生相比,公寓算得了什么?我是多么欢喜地与圣方济各一起念诵:“我的天主,我的万有”。

我是世界上最幸福的女人,因为天主爱我,关照和保护我。说来奇怪,1986年12月,他们从执行委员会给我哥哥打电话,告诉他我没有被开除出合作社,也没有从登记册除名。只有至善的主知道这意味着什么,这就足够了。天主有祂的计划,它们支配一切。人类也有计划,但它们什么也支配不了。

这一真理的另一个例子可以从国家不准我工作的努力中找到。当我从西伯利亚的流放地回来时,克格勃不允许我工作,甚至不允许我在商店里打杂,所以我在帕贝尔泽(Paberžė)教堂做了打杂的女工。天主的旨意使所有事情都能得到最好的结果。在这份工作中,克格勃无法监视我;我经常在有活儿干的时候工作。很多时候,我打理火床,种花、浇水、除草,到了秋天,我会把教堂院子里的落叶收集起来烧掉。

我曾经帮助老司铎保持教堂的秩序。我既不避开那些来帮忙的人,也不避开那些来找司铎办事的人。下班后,我经常参加晚间灵修,之后我就去圣器收藏室记录下我完成的一件件事务。我交了收入所得税。许多人警告我不够谨言慎行,因为克格勃在不知疲倦地搜寻我。

当我来到帕贝尔泽的司铎多纳塔斯·瓦留科尼斯(Donatas Valiukonis)的家时,宗教事务委员会的副专员约泽纳斯(Jozenas)来拜访我。他问我是否真的在那里工作,并对我没有住在自己的公寓里表示遗憾。司铎证明我被雇用了,约泽纳斯一无所成地离开了。奉天主之名与哥肋雅对抗的小达味永远是胜利者!我们要信赖天主,让我们去做必要之事,没有祂的许可,甚至我们头上的一根头发都不会落下来。天主是我们的避难所,是我们的力量!

我多年的逃亡生涯就是见证。克格勃不仅在立陶宛,也在拉脱维亚、乌克兰、俄罗斯的心脏地带,甚至是在莫斯科搜寻我。他们已经审讯和调查了我在西伯利亚流放期间曾经给我写信的所有熟人。

从流放归国后,克格勃特工偷拍下的尼约勒照片。 |

在整个逃亡过程中,我一直住在维尔纽斯,甚至不断地每天探望被克格勃监视的良心犯的家人,去参观维尔纽斯的一个又一个教堂,帮助我哥哥的小女儿玛丽亚预备初领圣体,并骑车去上班。所以我并不完全像一个逃犯。天主曾经助我避免与克格勃特工发生冲突。有时我会在他们看到我之前发现他们,有时其他人会警告我,我就会及时脱身。在那些年里出了很多事,人们无法一一记下,只有一件事是清楚的:天主不会抛弃那些信赖他的人。为了每一件事,我们都要赞美和感谢全能的天主!

由于无法摆平我,“同志们”开始恐吓我哥哥的家人。以下是一些片段:

1985年10月10日晚上8点以后,我的公寓门铃响了。楼梯间里一片漆黑。我问:“谁在那里?”有人回答:“警察!请把楼梯的灯打开!”

电器开关就在门铃旁边,所以人们可以看到谁站在门口。他们没有开灯;门铃伴随着“警察!警察!”的喊声一直在嗡嗡作响。

其中一个邻居走到楼道上,打开了灯。现在人们确实可以看到,一个穿制服的警察正站在门口。他们打开了门。一个穿着警官制服的官员进入我的住所,甚至没有打招呼或出示他的官方证件,就开始用俄语愤怒地喊道:“你为什么不让我进来?你在怕什么?难不成你们藏了很多黄金?"

“我们害怕强盗。我们已经被盗过两次了。如果我们没看到是谁在按门铃,下次也不会让你进来!况且,即使是现在,我们也不知道你是谁,因为我们是第一次见到你。”

“我是警察那边的巡查官,”来访者自我介绍。

“不久前,另一位巡查官拜访过我们,他给我们留下了他的访问卡,上面有他的名字和电话号码,”我的亲戚回答。

“因为有萨杜奈特这样的人,巡查官必须经常更换。”他突然问道:“尼约勒·萨杜奈特在吗?她什么时候会在这里?她在哪里工作?让她出示她的工作证。我过一周后再来,如果尼约勒·萨杜奈特的工作证不在这里,那我就会每天回来找你们。”

然后他要求他们出示证件,并且拿出了某种文件,对他们说:“我无权给你们看这份文件”,然后他把文件放在桌子上。

在巡查官检查他们的证件时,我的亲戚发现了这些文件是1985年10月3日写的,收件人是斯帕利奥地区(Internal Affairs of the Spalio Rayon)的内务部部长,警察中校S.H. Blazhv。该文件指出“第99号住宅合作社的官员通知你......尼约勒·萨杜奈特已经整整五年没有住在她的合作社公寓里,没有在任何地方工作....她因反苏活动被判处六年徒刑....”

这份文件是用打字机打出来的,整整一页,由第99号合作社的主席彼特拉斯·齐普斯尼斯签署。可怜的齐普斯尼斯应该接受动脉硬化的治疗,因为在1982年秋天,他和两个“同志”亲自检查我们大楼里每个人的护照。他拿着我的护照,嘲笑我输入错误的名字(护照是在我被流放后签发的,他们把我的名字抄错了)。

齐普斯尼斯还取笑了我放在护照封面上的一张基督的小画片。所有这些我都记得很清楚,但他这个可怜的人却“忘了”。在检查了护照并告诉我一切正常后,他离开了。因此,齐普斯尼斯见到我已经是三年而不是五年了。他写道,当他拿到我的工作证明时,我是失业的。这就是苏联的“真相”。愿天主宽恕他,因为这就是他成长的环境。

在检查了他们的护照后,巡查官询问我为什么没有在维尔纽斯就业。我的亲戚们向他解释说,自从我从西伯利亚的流放地回来后,我就业被拒,甚至在商店做清洁也不行。因此,我在帕贝尔泽的教堂里找到了一份副业,我一个月的收入在税后约为27卢布。他们当场出示了我几年来的收入所得税单据。他们解释说,我的就业证明是于1985年6月24日在合作社的代表会议上提交给齐普斯尼斯的,齐普斯尼斯本人将就业证明的内容大声念给大家听。参加会议的13位代表都听到了。

“我需要尼约勒·萨杜奈特的新就业证明,”这位警察坚持说。

“我们以前的巡查官有尼约勒·萨杜奈特的就业证明,它应该在你的档案里,"他们向巡查员解释。

“但我需要尼约勒·萨杜奈特的新就业证明,”来访者坚持说。

对于一年可以获得几次新就业证明的问题,他们没有回答。短暂的沉默之后,巡查官问我是根据哪一段法条被判刑的。

尼约勒·萨杜奈特在维尔纽斯的住所,下图中打了X的位置就是她被捕时所住的公寓。 |

“我们不知道,因为莫尔多维亚集中营的管理部门从来没有把判决书的副本还给她,尽管她多次以书面形式要求归还。她从流放地回到维尔纽斯后,她在1981年6月11日向立陶宛苏维埃最高法院的首席法官写了一份请愿书,要求获得那份判决书的副本。立陶宛苏维埃最高法院助理法官依格诺塔斯对她的请愿答复说,对于这种性质的案件,不会第二次发放判决书副本。”

最后,巡查官说,他们以后还会见面很多次,然后不辞而别。这次谈话持续了大约一个小时。他离开后,我九岁的侄女玛丽亚跑过来对我哥哥说:“爸爸,那个警察在门外大喊‘警察!警察’,吓死我了!”

玛丽亚扑进我怀里,问我:“如果他们抓住你,会对你做什么?我非常爱你,每天晚上为你祈祷!”

“冷静点,玛丽亚!无辜儿童的祈祷是有力量的,所以我只会遇上最好的事,”我回答说。恐惧从她大大的黑眼睛里消失了,她笑了。

这个可怜的巡查官又恐吓和威胁了我哥哥和嫂子几次,但他也决定吓唬一下玛丽亚。1985年11月1日,我哥哥被送进了医院。诊断结果是肾脏和眼睛的结核病。那年11月,当我的嫂子工作到晚上9点,而她的女儿玛丽亚独自在家时,那个警察会来大声敲门,叫她放他进来。第一次惊吓过后,玛丽亚的母亲下班回家,发现她的女儿把自己锁在浴室里,吓坏了。玛丽亚告诉她,警察来了,大声喊叫并敲门,所以她藏在浴室里,这样如果他们在她的房间里开灯,就不会看到她。还有一次,她的母亲发现她坐在桌子下面。在她旁边有一盏台灯,玛丽亚正在做作业。虽然她的眼睛里充满了恐惧,但她还是对母亲笑着说:“妈妈,我变得更坚强了!我不怕那个警察。就让他在我们的门上敲敲打打,在外面乱叫吧!”

第三次,有一个女人和玛丽亚在一起,她帮助改造公寓。当警察开始敲门和喊话时,那个女人打开门让他进来。警察斥责这个女人:“你不知道这里住着反苏的人吗?你为什么要在他们公寓的墙壁上刷漆?”那位妇女平静地回答,对她来说,所有公寓的墙壁都是一样的。之后,警察询问我哥哥在哪里,说他必须去接受审讯。

1985年11月27日,我哥哥被从维尔纽斯市第二医院转到结核病研究所的诊所,在那里一直治疗到1986年1月8日。从1986年1月9日起,他在库劳图瓦共和国结核病疗养院接受治疗,1986年6月20日出院。最终的诊断是肾脏和左眼的结核病。这是他在建筑业从事义务劳动时不断受风寒的结果。让我们把所有这些苦难都奉献给天主更大的光荣和人灵的福祉吧!”

我的哥哥和嫂子已经完全把自己交托给天主。虽然我哥哥目前在维尔纽斯国际放射线厂夸兰特站(Vilnius Inter-Rayon Plant Quarantine Station)担任技术员,月薪为105卢布,但他仍必须忍受我招致的骚扰。第99号合作社的主席齐普斯尼斯不会罢手,坚持执行克格勃“同志们”的命令。例如,1986年9月29日,在一次代表会议上,齐普斯尼斯抨击我的哥哥,因为他没有带上我参会。

“尼约勒不是孩子了,所以我本来应该带她过来的。而且,你在14个月前就把她赶出了合作社。”

齐普斯尼斯接着说:“尼约勒·萨杜奈特必须从国有银行收回她为合作社公寓支付的全部款项。”

我哥哥要求宣读1983年2月28日立陶宛苏维埃部长会议法令的第30和75条。齐普斯尼斯宣读了第30条:“当合作社接收的新成员支付其评估费时,评估费的余额将被返还给退出合作社的成员。”然后他们递给我哥哥一份声明,上面写着6148卢布和86戈比已经存入国有银行。

齐普斯尼斯说:“我们会给她一个月的时间。如果在这段时间内,尼约勒·萨杜奈特没有从国有银行取回她所付的款项,她的钱将被转到一个托管账户。如果在三年内她没有取回她的钱,504050卢布的存款将归国家所有。”

此外,他还愤怒地追问:“你们把尼约勒·萨杜奈特藏在哪里?她住在哪里?我已经五年没见过她了!合作社的社员也没见过她!”

我哥哥问:“如果五年来没人见过尼约勒,那么为什么你在1985年7月8日的代表会议上说她在诽谤合作社和苏维埃法律?谁听到尼约勒诽谤合作社了?”

齐普斯尼斯坚称:“尼约勒·萨杜奈特通过梵蒂冈电台传播诽谤材料。”

“你听过那个材料吗?”

针对我哥哥的反问,齐普斯尼斯回答:“大家都听到了梵蒂冈电台是如何诽谤我们合作社的。”

“那么,哪里有证据表明尼约勒给了他们这些信息?”

对于这个问题,会议书记列昂纳维丘斯回答:“如果我们诽谤了尼约勒·萨杜奈特,那么你就起诉我们吧!”

“你们剥夺尼约勒的合作社成员资格,这是不公正的,因为她没有别的公寓,”我的哥哥解释道,“你能提供尼约勒长期居住的地址吗?没有她的住址,你就不应该把她从合作社里开除。”

对此,齐普斯尼斯回答:“尼约勒在苏联各地旅行。这就是为什么她没有和你住在一起。”

“但没有规定合作社成员不居住在公寓里有时间限制!”我哥哥反驳道。

齐普斯尼斯沉默了。有意思的是,由此可知齐普斯尼斯是从克格勃那里得知我在苏联各地旅行,因为他说,五年来,他和合作社的其他成员都没有见过我。像可怜的齐普斯尼斯这样的证人在苏联法庭上对良心犯作证,说的全是克格勃想让他们说的话。这就是苏联的日常现实!

我收到的信越来越少,每年只有一两封,我从这些信中了解到,我的大多数曾为了真理而在古拉格受苦的熟人又被逮捕了。至善的天主知道,今天世界所承受的谴责只能通过牺牲来消除,天主拣选了那些在很久之前就被祂所爱的人。受苦的良心犯是地上的盐。