第七节 劳改营的规矩

就在我们附近,几百米之外,是男性政治犯的“第五区”。我们曾经与那座集中营秘密通信。1975年,他们一把我带到集中营,我们就发现,一个契卡人员痛殴了1938年出生的乌克兰诗人瓦西里·谢苗诺维奇·斯图萨(Vasily Semionovich Stusa),是为他们无法击垮他的精神所作的报复。他们把被打得满身是血的他扔进了惩隔室,声称他是在一场斗殴中受伤的。一个施刑者收到了一个额外包裹。

得知此事后,我和所有的乌克兰妇女都宣布绝食,要求检察官来判处真正的犯罪者,并将斯图萨送进医院。我们在请愿书中写道,我们将绝食直到我们的正当要求得到满足。他们隔离了我们所有人,把我们关在精神病院的一个病房里。在我们绝食五天后,检察官来了,把斯图萨送进医院治疗。他接受了一个腹疝手术,之后他们给他开了一份二等残疾人证明,表明他不能从事任何繁重的体力劳动。

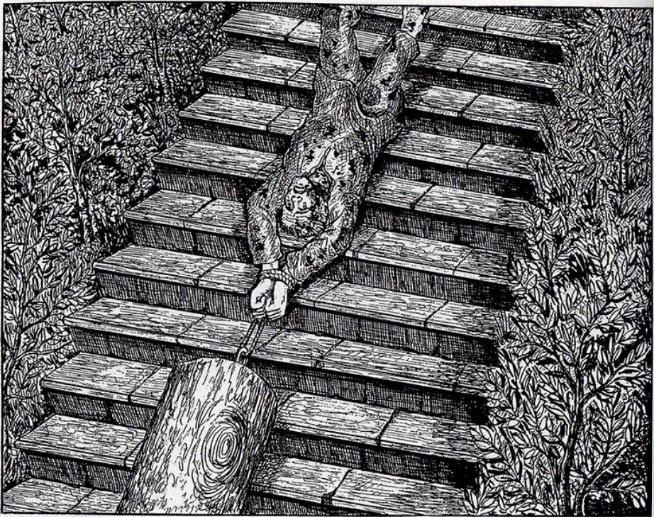

劳改营管理人员对不听话的囚犯施以酷刑的折磨。

(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

不久之后,他们将斯图萨运往流放地。在运送途中,他们撤销了他的残疾人证明,仿佛他已经康复了,并把他运送到马加丹(Magadan),强迫他在矿区工作。在斯图萨历经劫难回来后,他立即被再次审判。几名克格勃特工被传唤到马加丹,并在审判期间作证说,在马加丹,斯图萨曾以反苏方式发表过言论。

他们判处这位生病的、疲惫不堪和备受折磨的诗人(在审讯期间,他们对他实施身体折磨)十年严苛的集中营劳改和五年的流放,没有给他一个在法庭上做最后陈述的机会。

此外,他还被起诉缴纳1000卢布,用于支付作伪证者的旅费——安德罗波夫的契卡徒子徒孙们正在步他们前辈的后尘。

然而,我自己的案子却没有那么难。契卡人员们严重担心我的庭审细节会被泄露出去(他们不允许任何证人在作证后留在法庭上,庭审一结束,他们就在特别看守下把我运到集中营)。在立陶宛,克格勃禁运了所有被怀疑与《立陶宛天主教会纪事》有关系的人的邮件。他们不择手段,使我的庭审保持秘而不宣。契卡人员试图逃避世界的监督;他们害怕光明,会不惜一切代价让人们生活在谎言的欺骗下或被恐惧所麻痹。

但天主是至善的。我得以写下对我的庭审的记述,并把它寄出去。这封信藉由手抄到达了最终目的地,避开了克格勃的圈套。二十世纪的达味战胜了哥肋雅,因为他奉上主之名作战。为此,愿光荣和感恩唯独归于至善的天主!

然而,这令契卡人员震惊不已。莫斯科克格勃因为他们的愚蠢而处分了他们。1975年夏天,在我被带到集中营后不久,可怜的维尔纽斯契卡人员,以马尔凯维丘斯(Markevicius)中校为首,来到了莫尔多维亚,把我叫到了典狱长的办公室。在那里,马尔凯维丘斯、其他一些契卡人员和一些报纸的编辑在等我——至少他们是这样介绍自己的。马尔凯维丘斯说:“我们是来带你回家的。我们将免除你的刑罚,只有一个小条件:只要告诉我们你能在哪里偷运出有关你的庭审的情报,不用告诉我们是谁或怎么做的,你就可以自由回家了。”

我回答他们:“我花了整整一个月才到达你们的这个乐园,不想还没服完刑就离开这里。至于你们感兴趣的事情,我是不会说的。”就这样,他们从我这里一无所获便离开了莫尔多维亚,而我从他们那里了解到的是,至善的天主对我的努力施加了赐福。

尼约勒·萨杜奈特的一份手稿的摘录 |

所有比较活跃的政治犯,在集中营服刑期满后,都会被带走进行所谓的“改造”。政治犯通常会被押去他们被判刑的地方,路上花去两个月的时间,狱方寄望于他们的抵抗精神可能已被磨灭,他们会容易接受有吸引力的许诺。契卡人员用来欺骗人们的基本手段是用虚伪的亲切感来掩盖谎言;而当欺骗不奏效时,则是威胁和恫吓。苏联的政策是建立在谎言和欺骗、暴力和恐怖之上的。

在集中营里,我曾经积极参加所有的示威活动,经常充当与其他集中营的政治犯的联络人,因此,该区的生活从来不缺乏戏剧性。有人说得很对,“肚子空荡荡,脑子就清醒”。囚犯们的头脑确实很清晰,而且富有创造力。可怜的契卡人员尽管费尽心机,却从未弄清我们为何能如此迅速地得知其他集中营里发生的事情。

作为报复,尽管他们从未抓到我,但在我的刑期结束时,他们取消了我领取五公斤包裹的权利。在集中营的三年里,我只收到一个五公斤的包裹。在制度严苛的集中营中,囚犯在一半的刑期内不被允许接收任何东西,之后,如果他们不违反规定,而且集中营管理部门允许的话,他们每年可以收到一个五公斤的包裹——其中除了烘焙食品、黄油、肉类和鱼类之外,不能有任何高热量的东西。对于活跃的囚犯,即便是这些包裹也会被没收,用的理由是捏造的违规指控。唯有天主的恩宠才能支撑那些获刑的人;这就是为什么他们都非常感谢那些在祈祷中牵挂他们的人。[1]

1977年4月,他们把加林娜·西利翁奇克和我从集中营押走,没有告诉我们去哪里,理由为何。他们就是这样对待所有的囚犯:典狱长进来,告诉你在15分钟或更短的时间内准备运送。奴隶们不被告知为什么要被押走,也不被告知要去哪里。因此,他们把储藏室里的所有财产还给我们后,就像把猫装在袋子里一样驱赶加林娜和我,就像我们再也不会回到集中营了。

当我们的“乌鸦车”停下来时,天已经黑了。他们将我们赶到一栋大砖房的三楼,关进一间小牢房。一段时间后,他们让我们向医生报告。我开始以为他们把我们带到了精神病院——契卡人员们不断威胁要把我们关进那里,但很明显,我们两个人被带到了萨兰斯克,克格勃用于“改造”的审讯隔离监狱。

助理医生问我们有什么不满,并给我们量体温。士兵们搜查了我们所有的“财产”,然后把我们俩关进了大牢。改造开始了。一些士兵护送我们去见检察官。办公室里坐着两个检查员。其中一个告诉我:“好吧,允许你回家,你不必去流放,如果你保证,在你回到立陶宛后,不说出你在审讯期间和集中营的经历——如果你回家后保持沉默。”

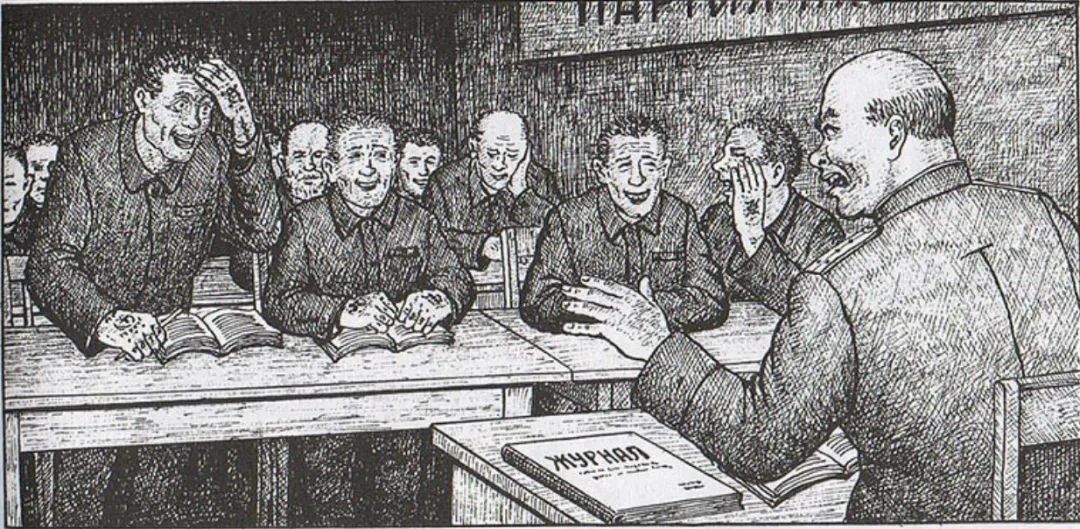

劳改营里的“思想改造”和“再教育”。

(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

我答说,我在被捕之前一直保持沉默,因为我没有什么可说的,但现在我会发声,因为有话可说。他们警告我,他们会让我的流放条件比集中营里的生活条件困难一百倍。对此,我回答说:“越是艰难,越是好的!”

契卡分子们面面相觑,惊讶地说:“真有个性!我们喜欢你这样的。”在审讯过程中,他们再也没有提及这个话题。

他们决定尝试另一种方法。他们传唤了高等院校的马列主义教师来反驳我的观点。契卡人员把我们两个女人单独留在办公室里,给人以亲切交谈的印象。她与我年龄相仿,看到我时非常惊讶,因为她没有想到我对她会如此友善和亲切。我们开始交谈。我很快就确信她对宗教一无所知,我对她说:“请原谅我直言不讳,但在立陶宛的家庭中,六七岁的孩子都比你更了解宗教,你却教学生无神论。你怎么能否认和抵制你不了解的东西?”

她坦率地承认,她对宗教缺乏认识,甚至没有读过福音书。当我告诉她祈祷的力量,以及天主对人的怜悯时,她开始感兴趣。之后,她以反思的态度说:“我不相信人们会因为信奉宗教而受罚。”

“太糟糕了,”我答说,“你看不到我的案件档案,它在维尔纽斯克格勃的办公室里。就在那里,他们审了我十个月,期间契卡人员检查了在搜查过程中从我那里找到的全部三期《纪事》,这些报刊列举了那些因信奉宗教而受苦的人的案例;他们没有发现任何一件事是不实的。你无法拿到《纪事》来了解这件事,但这没有必要;你可以自己去证明。”

“怎么证明?”她惊讶地问。

“这轻而易举,”我解释说,“只要去萨兰斯克的东正教堂像信徒一样祈祷,你会发现,很快你就会像丢了一个烫手山芋一样丢掉你的工作。”

思考了片刻,她答说确实如此。我们没有继续这个话题,因为此时几位可能一直在偷听我们谈话的契卡人员进来,让我们停止谈话。那位教师要求允许她第二天再和我谈话。这些契卡人员严厉地回答说:“不允许。这不是你在教育她,而是她在教育你!”我再也没有见过她;我只是在祈祷中牵挂着她和她的小女儿,因为她确实设法对我说了一些关于她自己的事情。

在萨兰斯克的克格勃,另一个惊喜在等着我。加林娜和我被安排在一个采光良好的牢房里,不是在地下室,而是在三楼,在那里我们可以透过窗户看到树冠。为了让我们在用作床的宽木凳上睡得更舒服,他们给我们每人带来了两张全新的草垫;他们给我们每人提供了第三张床垫,但我们拒绝了。

除了所有这些特权,他们还让我们吃得很好。虽然在集中营里每个月只允许购买5卢布的食品,但萨兰斯克克格勃允许我们购买30卢布,甚至更多——当然是用我们自己挣的钱。士兵们会从商店里带来新鲜牛奶、奶油、奶酪、黄油——只要他们能搞到,我们做梦也想不到会有这样的美味。我们两个人的伙食几乎和总统一样好。

加林娜和我开玩笑说:“复活节快到了,苏联人没有肉,所以他们把美国人养肥了,准备大开杀戒…”当我们提要求时,他们经常带我们到监狱的院子里锻炼,当时阳光明媚,而且不仅仅是半小时,而是三个小时。只有隔离监狱的典狱长要求我们不要告诉任何人。我们没有答应。在与教师做了关于无神论的谈话后,我几乎没有被传唤去审讯或改造。在集中营的时候,我就已经生病了。我因严重的咳嗽而变得虚弱。

有几个月,我在集中营医院接受治疗,那里的食物很差,但你不用工作。在萨兰斯克,他们开始给我提供正式的医疗服务。他们把我带到综合医院做检查。此后,助理医生每天都会给我发放外国药物,睡觉时她会使用热吸盘和芥子膏。我们不需要工作,白天我们会阅读从克格勃图书馆获得的书籍。

牢房的窗户有一排栅栏,我们可以随时打开。天气很好。就这样过了两个月,我恢复了体力,皮肤晒得黝黑,样子变得不像个囚犯了。然后有一天,隔离监狱的典狱长召见了我,一名士兵押着我。典狱长对我说:“我们要给你拍照,因为你的哥哥很关心你的健康。”

我拒绝了,说:“我哥哥不久前去集中营看过我。用不了多久,他们会把我运去流放地,在那里他可以再来探望我。我拒绝拍照。”

我建议他们给加林娜拍照,她已经11年没有见过自己的哥哥了。监狱长嘟囔了几句,似乎在说这是没有必要的,并再次要求我同意照相。我断然拒绝了。

士兵把我带回了牢房,但不到半小时,我就被检察官传唤了。他们把我押到他面前。在萨兰斯克克格勃,我们没有穿带条纹的囚服,而是穿上了他们从集中营运送我们时从储藏室还给我们的自己的衣服。士兵把我领进审讯室。

我惊讶地看到一个装饰一新的大房间,有柔软的椅子和没有栅栏的大窗户。在一张圆漆桌子后面,坐着两个契卡人员,第三个人站在一边;他们都在愉快地笑着。我的“再教育者”说:“你看起来多有精神啊!人们会以为你刚从巴黎回来呢。”

“那么萨兰斯克与巴黎有什么不同?”我问他。他邀请我坐在他旁边的沙发上。我拒绝了。然后他们把一张华丽的扶手椅拉到桌子边,我就坐下了。其中一个契卡人员开始对我说话:“我回到家,听说我的邻居回来了。我过去看他,我很惊讶,他的门锁着。为什么呢?‘啊哈’,我说,‘他一定是在什么地方弄到了一块肉,急着自己吃,就不用和我分享了’。”

我为契卡人员也在谈论苏联食品短缺问题而笑了笑。在那一瞬间,一道亮光闪过——站在一旁的年轻契卡人员给我拍了照。直到这时,我才明白为什么要安排这一场喜剧。

“为什么这么做,你在滥用职权,”我对他说,“你没有经过我的同意就给我拍了照。愿天主保佑我的照片洗不出来。”

摄影师对这个镜头相当满意,回答说:“我在这里做摄影师已经有四年了,我的照片从来没有一次洗不出来。”说完,他离开了房间。

我的“再教育者”向来访的契卡人员解释说:“他们在国外把她捧成了女神,嚷嚷着她快死掉了。让他们看看她的样子有多有精神!”

两个月来,契卡人员让我享受度假的待遇,只是为了让国外的人不明就里:“看看我们的苏联囚犯的待遇是什么样子的!”

条幅上的俄文意为:“苏联是世界上最民主的国家,这里由法律统治”。(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

第二天早上,隔离监狱的典狱长又召见了我,他不安地说:“你的照片昨天没有洗出来。”他给我看了一张非常清晰的明信片大小的照片,我坐在扶手椅上,面带微笑,但脸的前面有一些条状物。我仿佛是坐在铁栅栏后面微笑着。整张照片上都有条状物。

监狱长告诉我,出现条状物是因为摄影师没有使用正确的胶片。他要求我同意再次拍照,但我拒绝了。一名士兵把我押到牢房,几分钟后,把我带到检察官办公室。接待我的不是检察官,而是前一天的摄影师,他把我带到他的暗室。我坐在一张桌子旁的简易椅子上,他非常激动地求我同意拍照;否则他就会有麻烦。

我开始为那个可怜的契卡人员感到难过,从桌子上拿起一本杂志,放在我的腿上,弯着腰好像在看书,我说:“现在你可以给我拍照了。”他做了准备,并要求:“抬起你的头,笑一笑。”对此,我回答说:“给我拍阅读的照片,否则我不会合作。”他拍下了照片,“求求你不要再祈求天主让我的照片洗不出来!我也信天主,只是我没有力量,也没有意志和勇气去承认。”

摄影师本人证实,我的照片无法以正常方式冲洗,不是因为胶片的问题,而是因为祈祷的力量。天主多好啊!祂试图把流离的人带回自己身边。

一段时间后,从莫尔多维亚集中营赶来的契卡人员特列索莫夫(Tresoumov)召见了我。他喝了很多酒,并吹嘘说他正在庆祝他的四十岁生日。他邀请我和他一起拍照,或者陪他去维尔纽斯看风景,又说了别的一些胡话。我断然拒绝了。然后,他恼羞成怒说:“谁需要你的牺牲。享受你在这里得到的一切吧,因为明天你就会一命呜呼,没人会记得你。”

我告诉他,人不会“一命呜呼”,而是会死。他愤怒地反驳我,继续说:“你我可能已经患了癌症;我们会一命呜呼,他们会把我们埋到地里,每个人都会忘记我们,甚至我们的朋友和亲戚也会记不得了。”

一个只有四十岁的契卡人员的心里有多少可怕的绝望啊!

两个月后,加林娜和我藉由令人疲惫的运输工具被运回了集中营。在路上,我患上了感冒,咳嗽和发烧——我的慢性支气管炎——又开始折磨我了。

回到集中营后,我发现男性政治犯已经连续三个月拒绝强制劳动,要求在苏联将政治犯归为无需强制劳动的群体。我们集中营里的女人们都筋疲力尽了;没有人有足够的精力再在惩隔室里承受三个月的折磨了。

我的刑期是最短的,西伯利亚的流放迫在眉睫,所以刚从萨兰斯克回来,我就给集中营主管写了一份请愿书,要求承认我们是政治犯,并抗议立陶宛的新一轮政治逮捕(我得知他们逮捕了弗拉达斯·拉皮埃尼斯),我拒绝做任何强制劳动,直到集中营的刑期结束,即1977年8月27日。

集中营管理部门立即传唤我,劝说我收回我的声明,说这是毫无意义的,对我来说,这只是意味着在惩隔室里接受新的折磨。他们提醒我,我的健康状况不佳,而且我面临着前往西伯利亚的艰难旅程。

“你的所有请愿和抗议不过是杯水车薪,你什么也得不到,只会毁了你的健康,”营地主管说。

“那么就让它成为帮助别人的一滴水吧,”我回答,“毕竟,滴水可以穿石。为了让别人的处境好一点儿,我已经做好了一切准备,不仅准备蹲惩隔室,哪怕是去死,我也准备好了。”

我的急性支气管炎复发,体温高达100华氏度,病情使我无法进入惩隔室,尽管契卡人员禁止我接受治疗。此外,男性政治犯告诉管理部门,如果我发烧被送进惩隔室,他们会宣布绝食。在整个过程中,狱方从未给过我一封信,他们还经常没收我写给哥哥的信。

[1] 尽管一再努力,美国或英国的亲友们的信件都没有寄到尼约勒那里。英国的报纸报道,从英国寄给尼约勒的200多封信件被退回。即便是从立陶宛寄来的,也并非所有的信都能到达劳改营。有一个特例,1975年10月31日,谢什凯维丘斯神父给尼约勒写了一封要求回执的挂号信。当他要求加格兹代邮局(Gargzdai Post Office)询问为什么劳改营没有通知他信是否交给了萨杜奈特时,劳改营邮局才通过电报通知他的信已于11月5日寄达,但接收人不是尼约勒·萨杜奈特,而是劳改营审查员德瓦耶夫(Devayev)。此外,审查员还从信中删去了宗教图片、圣诞节和复活节的问候语,甚至是比较漂亮的明信片。另外,并非所有尼约勒的信都能寄达目的地。1977年1月和2月期间,克格勃审查人员截获了尼约勒的两封信。

1977年3月13日至5月13日期间,尼约勒被关押在莫尔多维亚州(Mordovian ASSR)的萨兰斯克(Saransk)审讯所。她患上了支气管炎,经常发高烧。她从萨兰斯克回来时,患了更严重的支气管炎,并再次发高烧,身体衰弱不堪。由于她没有得到适当的医护,病情发展成了支气管扩张。同时,营地的食物和其他生活条件完全削弱了尼约勒的体力。她的健康状况越来越差。

冬天结束时,尼约勒写道:“我在工作中很幸运,因为我总是能完成手套的缝制定额。现在会有点艰难,因为我很虚弱。但这是小事一桩,春天快到了。草会复生,我也会找到新的力量,因为我们急于吃蒲公英、猪笼草和花朵。它们含有维生素和卡路里。”(资料摘自1976年10月1日和1977年6月29日的《纪事》)