第六节 劳改营的女人们

“....这里有许多老妇人和生病的妇女,所以我很高兴我是按照我的圣召——护理和爱——被带到这里的。尽管我十分想念你们,但离开这里会很困难,我会为离开那些与我非常亲近的人而感到遗憾。但是,至善的天主无比关心我们......”[1]

莫尔多维亚集中营里最年长的女人是塔季扬娜·卡尔波夫娜·卡斯诺娃(Tatyana Karpovna Kasnova),生于1904年。我们习惯于叫她塔尼娅奶奶(Baba Tanya)。塔尼娅是个瘦小的东正教信徒,她目不识丁,既不能读也不能写。

她是如何把苏联政府官员吓住,以至于他们视她为特别危险的罪犯判到集中营里呆七年并流放三年的?她的全部“罪行”,就像另外九名被关在集中营的俄罗斯东正教女信徒一样,包括在人们的邮箱里放置手抄的诗句,谴责当权的无神论者对信徒的嘲弄和迫害;换句话说,她“诽谤了苏联政府”。由于苏联官员反对一切对信徒来说神圣的东西,这位女士公开地把苏联政府称为“撒旦政府”(Sataninskaya vlast)。

塔尼娅奶奶特别注意自己的清洁,和其他东正教女信徒一样,她经常整日祈祷。她们经常谴责东正教高层对政府无神论者的犯罪性妥协以及与他们的合作,认为这违背了信徒们的意愿。这些妇女自称“真正的东正教徒”,她们曾严格地守斋,完全不吃肉和动物脂肪;因此她们通常只吃面包。我们的粥或汤里经常有一块烧焦的培根或培根碎屑,所以她们不会吃这种食物,尽管其中的肥肉几乎不足以用作调料。

我们经常要求集中营管理部门不要让厨师在为我们准备的麦粥(kasha)或汤里放熏肉块或肥肉,因为老信徒们将被迫挨饿,而我们自己也经常因为变质的肥肉而遭受食物中毒。他们会回答说:“如果你们不喜欢它,就别吃。你们懂的,你们又不是来度假的"。然后他们继续像以前一样准备肉类。

当5月1日(劳动节)或11月7日(革命周年纪念日),也就是东正教妇女所说的“魔鬼的节日”,他们曾经给我们送来一个小肉卷作为加餐,没有一个东正教女信徒会接受它。我们开始抗议将塔尼娅奶奶这样的女人关在严苛的劳改营里。一个七十四岁的文盲老太婆会对国家造成极大危害,这在人类史上是闻所未闻的!

一幅苏联的反宗教政治海报,下方的俄文意为“禁止宗教节日!” |

某种委员会现身并传唤塔尼娅奶奶接受访谈,但她告诉他们,她不需要“撒旦政府”代表的任何恩惠。他们把她留在集中营,直到1979年,他们把七十五岁的塔尼娅送去流放。

运送途中的女囚犯夺走了她的一切:她微薄的食物储备、衣服,甚至她的软垫小外套。当时正值十月底或十一月初,寒冷潮湿。艰难的旅程持续了近一个月,穿越了各种监狱,饥饿和寒冷将她残余的最后一点儿健康耗尽,1979年11月23日,她被押到哈萨克斯坦的大草原,在举目无亲的人群中,她将自己的灵魂交给了主。愿她在主内安息!

塔尼娅奶奶有我的住址,当时我仍被流放在西伯利亚,一个好心的女人应她的要求给我写了一封信,她在信中告诉我,他们送来的塔尼娅奶奶病情严重,她在1979年11月23日到达后不久就去世了。警察立即认领了她的遗物,并把它们带到了无人知晓的地方。塔尼娅奶奶死于远离亲友的地方,她的埋葬地点是个谜;但她的牺牲是有意义的。殉道者的死是今生黑暗中最亮的星,是战斗的教会蒙受的福气。

早些时候,塔尼娅奶奶为她的宗教被关了三年,处境十分恶劣。他们把她关在一个人满为患的牢房里,不让她出来活动。所有女人都躺在肮脏的水泥地面上,每天只能得到一块面包和一些水。

第二位东正教殉道者是伊琳娜·安德烈耶夫娜·基列娃(Irina Andreevna Kireeva),生于1912年,1980年5月26日死于集中营。我们称她为伊拉奶奶(Baba Ira),她非常善良和体贴,时刻准备帮助和安慰其他妇女。她患了晚期癌症。在她死前的近六个月里,他们把她关在集中营医院里,她在那里变得疲惫不堪,但他们不准她回家。然而,连所有的女性刑事犯,当她们无法治愈时,都被允许回家。

伊拉奶奶在集中营里离开了人世,她的墓址也永远不会为人所知。他们秘密地埋葬政治犯的遗体,只在手上绑上刑事案件编号,并将编号写在标记埋葬地点的木桩上。墓地里没有名字,只有案件编号。唯有官员,即契卡人员被允许进入这些墓地。

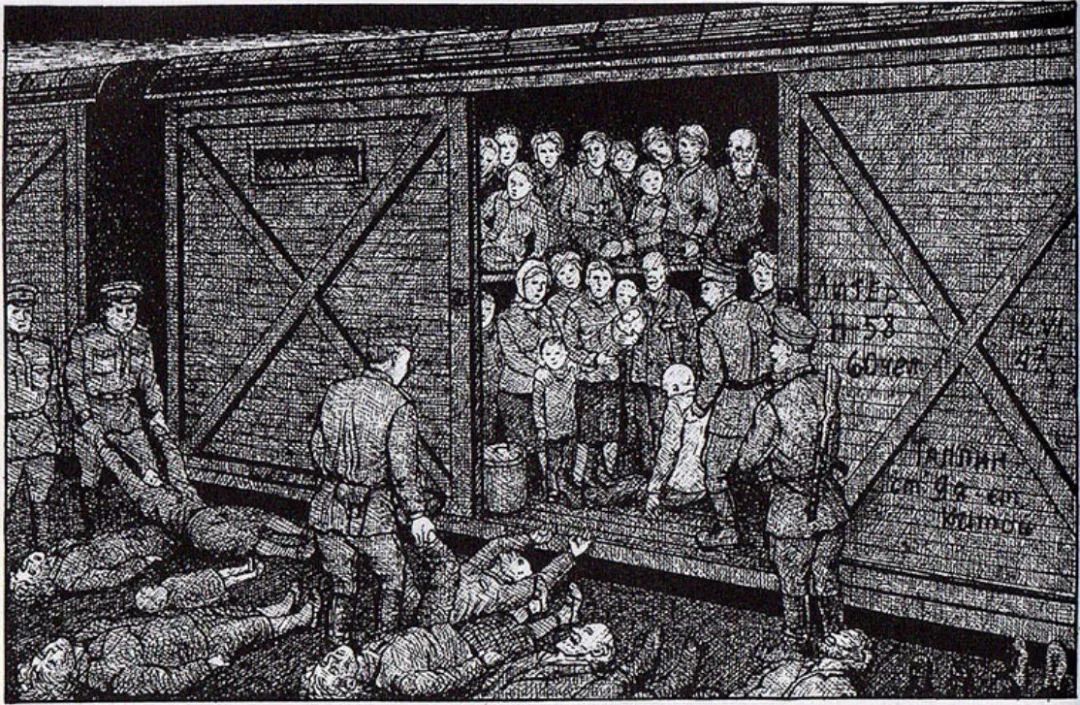

对于死在劳改营的囚犯,狱警和士兵通常将他们扔进乱葬坑然后草草埋起来。(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

我得到的这些信息是由一些士兵提供的,他们自己在军队中经历了许多不公正和残酷的事,于是开始对我们表示同情,甚至尊重。尽管他们曾经被告知我们是最坏的一种罪犯,但他们对这样的不公正感到奇怪,说最好的人被关在集中营里,而最坏的刑事犯和丧尽天良的人在指挥官的岗位上。他们所言非虚。

另一位东正教囚犯亚历山德拉·阿基莫夫娜·奇瓦特科娃(Alexandra Akimovna Chvatkova),生于1906年,也病得很重。由于她的宗教信仰而第二次被判刑,她在惩隔室里待了很长时间,因为她和所有东正教女信徒一样,不愿在集中营里做强制性劳动,以抗议对她的不公正判决。

长时间的痛苦,寒冷和饥饿,削弱了她的体力。她的四肢疼痛,头也经常痛;她有高血压,脸色非常苍白,疲惫不堪,经常受寒。她和其他一些年迈的妇女一起,用一些旧的软垫外套做了被子,狱警们很快就把这些被子拿走烧掉了。“让她们受冻吧,让她们受苦吧,她们不是来度假的!”他们像往常一样嘲讽道。

为了遮盖身体,狱警们曾经发给每个人一条单薄的棉毯,就像一条厚厚的床单。我们都很冷,因为莫尔多维亚的夜晚很凉,即使是在夏天;在秋天和春天,天气又湿又凉;而在冬天,则是寒冷。然而,她们曾经异常坚忍地承受一切苦难,说“越是艰难,越是好的”。

1982年底,他们把尤拉·奇瓦特科娃奶奶(Baba Yura Chvatkova)流放到哈萨克斯坦。我没有收到她的信,因为那时我在维尔纽斯,我的信几乎全被克格勃没收了。其他人写信提到过她,而直到今天,我还没有她的住址。愿至善的天主帮助她和所有人不要放弃他们的爱。

第四位东正教囚犯克拉夫迪娅·格里戈里耶夫娜·沃尔科娃(Klavdia Grigoryevna Volkova),生于1907年。克拉瓦奶奶非常安静和善良。我睡在她的下铺。床是双层的,铁制的,非常令人不适。当一个人翻身时,不仅上铺,而且下铺也会晃动,上铺就搭在下铺的上面;反之,当下铺的囚犯翻身时,上铺也会晃动,不断把她晃醒。

当我因缺乏空气而在天花板上喘气时,克拉瓦祖母(Baba Klava)从不抱怨,而是像一条被扔上岸的鱼一样翻来覆去。她曾经把很多时间用于热诚的祈祷。有时,所有的东正教女信徒聚集在某个偏僻的角落,会安静地开始唱赞美诗。我一学会就加入其中。我觉得自己仿佛在一座圣殿里,我的灵魂会体验到这样的善意和光明。

一间劳改营的女囚室

有人说,共同祈祷可以上抵天堂,这不是没有道理的。在集中营里,聚众祈祷是被禁止的。狱警会经常驱散我们,但我们会一次又一次地聚集起来,赞美和感谢天主对我们这些罪人的爱。共同祈祷——这曾经是集中营中最有活力和最快乐的时光之一。

只比她小一岁的是另一位东正教囚犯,阿纳斯塔西娅·安德烈耶夫娜·沃尔科娃(Anastasia Andreevna Volkova),她出生于1908年。这两个沃尔科娃没有关联,但两人一起被判刑。纳西娅奶奶是个病人,手脚不好,但非常勤快;她是个好裁缝。

由于两位沃尔科娃都没有被判处流放,当她们从集中营出来时,都受到了高尔基市的好心人的欢迎。然而,“最人道的”苏维埃政府并没有让这些生病的女人安然无恙,她们被迫去了其他地方。

第六位东正教囚犯是格拉菲拉·拉夫伦特耶夫娜·库洛夫舍娃(Glafira Lavrentyevna Kulovsheva),生于1924年。当他们逮捕她时,她留下了年幼的女儿和一个身为党员的丈夫。他引诱她说,如果她放弃自己的观点,她就会被释放。她没有屈服。然后她的丈夫放弃了她,不探望她,拒绝帮助她,而是给自己又找了一个女人。

格拉菲拉宽恕了所有人;她曾经不断地流着泪祈祷,她非常谦卑。格拉菲拉患有关节炎——多发性关节炎。尽管她遭受了巨大的痛苦,但她从不抱怨,却总是在微笑,为一切感谢天主。集中营刑期结束后,她在西伯利亚遭受了三年的流放,现在已经回到她母亲身边。

在年轻的囚犯中,有一位四十多岁的妇女,塔季扬娜·米哈伊洛夫娜·索科洛娃(Tatyana Mikhailovna Sokolova),生于1933年。她非常安静和友好,却患有糖尿病、胃病和多发性头痛。尽管她的健康状况很差,但由于她拒绝从事强制性劳动,她在监狱的惩隔室中不断受折磨。当他们把她带到牢房里呆上三个月或六个月时,她会把她的下铺留给我。现在她已经回到了她的家人身边。其他东正教囚犯是:

-叶卡捷琳娜·彼得罗夫娜·阿廖什娜(Ekaterina Petrovna Alioshina),生于1912年,温柔安静,总是面带微笑。她非常善于为所有的女囚犯修鞋,经常伺候病人,并且热诚地祈祷。后来回到了她的亲友身边。

-玛利亚·帕夫洛夫卡·谢苗诺娃(Maria Pavlovka Semionova),生于1923年。她因同样的“反苏”活动第三次被判刑。在监狱里待了超过20年,在惩隔室里被折磨了很多年。她温柔而安静,经常照顾鸽子,用烤好的面包残渣喂它们。她有艺术天赋,经常制作漂亮的拼贴画,而且经常祈祷。1982年,她与尤拉·奇瓦特科娃奶奶一起被押送到哈萨克斯坦流放。

娜杰日达·米哈伊洛夫娜·乌索耶娃(Nadezhda Mikhailovna Usoyeva),30多岁,生于1942年。她是最年轻的东正教女信徒,因为和其他人一样的原因——传播诗歌,被判处六年的集中营生活和三年的流放。像集中营里所有的东正教女信徒一样,她以拒绝从事强制劳动作为抗议的象征,为此,她在惩隔室和监狱里被折磨了整整6年。他们会把她带到集中营,只待几天或几周,然后再把她带走,用饥饿和寒冷折磨她。我想起了这段时间我在信中对纳迪娅的描述:

纳迪娅·乌索耶娃(Nadia Usoyeva)是一个非常善良和机智的女孩(被判处六年严厉的劳改和两年的流放)。她是一个非常正直和高尚的俄罗斯东正教徒。我们就像姐妹一样,只是不幸的是,她在劳改营里几乎没有被允许‘休假’过。这真是一个奇迹,那个脆弱的女孩哪来的力量?五年的惩罚营和严格的政权监狱,几乎没有休息,只有饥饿、寒冷和嘲笑。她是一个真正的女英雄,人们甚至应该在她面前屈膝!

她安静、沉着,总是面带微笑,嘴里念着祷文。我从未听到她说过一句不耐烦或粗暴的话。她微笑着去惩隔室,又微笑着回来。她疲惫不堪,脸色发青,看起来很糟糕,但她不仅对我们微笑,也对折磨她的人微笑!她的榜样感动了我,现在仍然让我感动得落泪![2]

最后,纳迪娅给了一个机会来描述我们这些在营地的人受罚的监狱。疲惫不堪,灰色的、有斑点的皮肤在她的骨架上伸展,但她总是平静和喜乐,连续几个小时与其他人隔离在角落里,热切地祈祷。经过几天的“休息”后,典狱长又来了,带着虐待狂般的满足宣布娜迪雅当天将被带到惩隔室,她会安静地做好准备,对典狱长露出一个愉快的微笑,典狱长将陪同她离开我们的集中营,重新接受折磨。只有至善的天主才能赋予一个人以超人的力量和对施虐者的爱!

惩隔室是地下室的一个小而低的水泥隔间,非常潮湿和寒冷,冬天几乎没有暖气,温度只比零摄氏度高出几度,天花板附近有一个小窗户。

把囚犯关在惩隔室里,他们会拿走除内衣外的所有衣物;女人只剩下一件浅色条纹的夏装。通常情况下,他们会把你关上15天,一次都不带你离开惩隔室;有一个铁壶用来解决生理需要,水泥地面上还有一张小桌子和一把小凳子,这些就是所谓的“便利设施”(amenities)。

在潮湿、冰冷的水泥外墙上,挂着一块半拃宽的光板——囚犯小床,早上6点用铁链和锁固定在墙上,这样犯人白天就不能躺下;晚上10点铁链会解开,放下来供人休息。

为了不从那块狭窄的木板上滚下来,囚犯被迫将背部紧紧贴在冰冷潮湿的墙上。饥肠辘辘、衣着单薄的囚犯通常会因为寒冷而三四天无法入睡。一段时间后,他变得意识模糊。

每隔一天,他们给犯人一片面包、冷水和一些盐;隔天,他们提供一瓢稀薄的汤——巴兰达(balanda)。就这样,每隔一天,囚犯就会收到一瓢温热的液体。

在惩隔室里,人们没有任何阅读或写作材料。除了孤独、寒冷和饥饿之外,还有搜查、粗俗的嘲笑和残酷的对待。许多刑事犯因无法忍受这些折磨而自杀。

患病的年长东正教妇女就是这样连续多年遭受折磨,只因为她们拒绝从事强制性劳动,直到她们的体力完全耗尽,被送进了残障人区,在那里她们不必工作,但病痛没有补救措施,也没有紧急的医疗护理。惩隔室的囚犯是因最轻微的“违规行为”而受罚,例如,因动作太慢而没有站起来向路过的狱警敬礼。当他们想惩罚你时,很容易就能找到理由。他们甚至把那些因身体虚弱而无法完成义务劳动的患病妇女关进惩隔室。

那么普通的监狱牢房是什么样的呢?这里的情况比惩隔室好一点,因为晚上他们会给你一条小毯子盖着,他们不会把你的内衣脱光(但也不会给你保暖衣物)。每天,囚犯会得到几勺麦粥、一杯温水和一勺巴兰达汤。食物甚至比集中营还差,此外,人被一直关在没有空气和阳光的牢房——一个混凝土棺材里。

在天主的帮助下,纳迪娅和所有的东正教妇女一样,经受住了这些折磨,精神没有被击垮。在所有这些折磨之后,他们把纳迪娅押去了西伯利亚,为期三年。在阿勒泰,她也遭受了巨大的痛苦,但现在她已经回家了。她回去的时候,身体已经垮了,但她不屈不挠的精神没有垮。当我想起像纳迪娅·乌索耶娃这样的精神巨人时,我想起了福音书中的一句话:“如果天主支持我们,谁能反对我们呢?”[3]一个深深扎根于天主并以爱为生的人,是有可能承受住一切的。爱是不可战胜的。

1975年,该集中营还关押了六名乌克兰妇女。其中一个叫尼娜·斯特罗卡托娃(Nina Strokatova)的人在我被带到集中营时被运到了监狱,他们将她从那里释放了,没有把她带回集中营,这样她就无法见到其他囚犯,也无法了解任何可能带出的消息。因此,我从未见过她。但她现在和她的丈夫在国外,可以比我讲更多关于她自己和她的乌克兰政治犯同伴的情况。

另一位乌克兰人,纳迪娅·阿列克谢耶夫娜·斯维特利奇纳娅(Nadia Alexeevna Svetlichnaya),生于1936年,在回国前服役四年,在经历了许多麻烦后也移民了。纳迪娅是一个心地善良的女人,她遭受了很多苦难,因为他们逮捕她时,她留下了她不到一岁的幼子,契卡人员很长时间都没有把他交给纳迪娅的亲戚,威胁说要把他永远留在儿童之家。很难想象这位母亲的慈爱之心遭受了怎样的折磨!在集中营里,她一直在为自己的孩子祈祷。尽管如此,在集中营里,纳迪娅非常有礼貌,安静,乐于助人,像所有乌克兰妇女一样,她总是习惯于积极参加绝食和其他代表受迫害政治犯的抗议活动。我非常感谢她在我被关在集中营时的亲切态度和所有帮助。之后,当我恢复自由时,她从西伯利亚给了我精神上的支持。愿全能的天主慷慨赐福于她和所有行善的人。

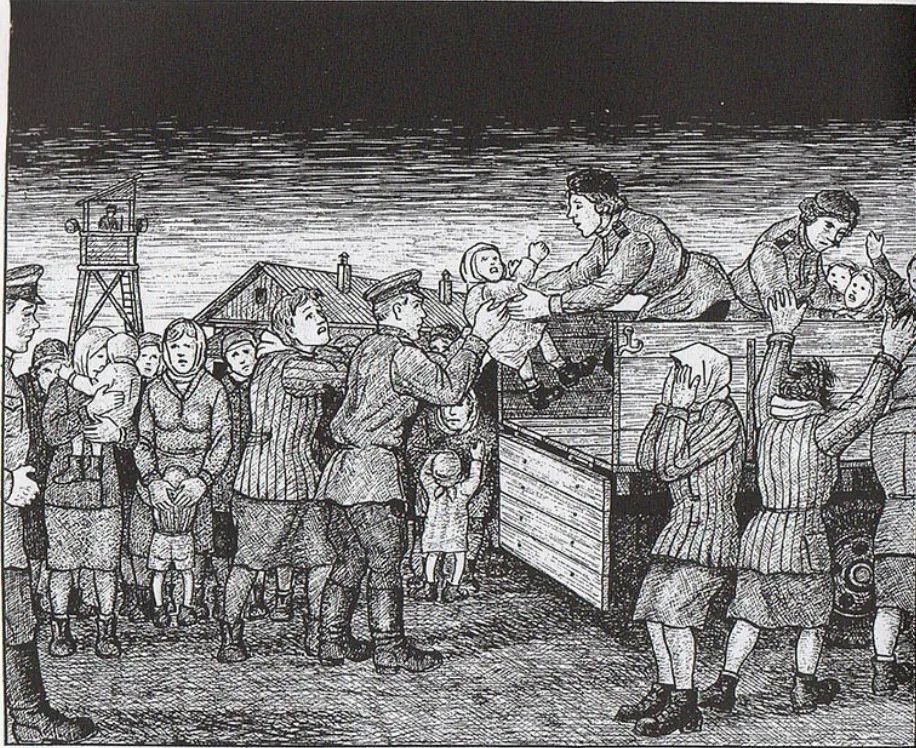

苏联国家安全部门在抓捕和流放妇女后,狱警时常会强行将她们与子女分离,理由是“孩子会妨碍她们完成劳动定额”。(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

第三个乌克兰人,奥克萨娜·泽诺诺夫娜·波波维奇(Oksana Zenonovna Popovich),生于1926年,第二次被判刑。第一次的时候,她还不到20岁。由于无法忍受折磨,她试图逃跑,结果腹部和臀部中弹。她奇迹般地活了下来。他们判她在集中营服刑十年,并流放一段时间,时间不确定。

经历了众多苦难,熬过了古拉格的地狱后,身残志坚的奥克萨娜回到了乌克兰。他们把她送进医院,给她的伤腿做了手术,契卡人员从那里直接抓住了她,再次对她进行审讯,判了她七年集中营劳改和五年流放。

她唯一的“罪行”是她对乌克兰和真理的热爱,以及她拒绝成为占领者的奴隶。奥克萨娜非常诚实;她当面告诉每个人真相,而这曾经令很多人不悦。她不能忍受与邪恶的任何妥协。

在集中营里,奥克萨娜经常拄着拐杖走动;她那条无法痊愈的伤腿非常痛苦;她患有高血压(250/140以上);她被疲惫和各种疾病所困扰,但她对他人的痛苦非常敏感。目前,她被流放在托姆科省(Province of Tomko),是在1982年底被送到那里的。

伊琳娜·米哈伊洛夫娜·塞尼克(Irina Mikhailovna Senik),生于1926年,是另一位第二次服刑的乌克兰妇女。第一次她和奥克萨娜一样,在不到20岁的时候被判处十年的集中营劳改和流放,时间不确定。在审讯期间,他们折磨她,灼烧她,打断她的骨头,殴打她,尽管年轻的伊琳娜只是一个学生,没有任何罪过。她的父亲曾是一名军官,所以占领者在将他折磨致死后,又折磨了他的整个家庭。在《古拉格群岛》中描述了伊琳娜和数以千计的优秀人士所受的劫难。

在经历了所有的磨难之后,她回到了乌克兰。在一次搜查中,他们在她的物品中发现了她待在集中营时写的几首诗,她在诗中描述了自己和他人的苦难。为此,他们判了她六年的集中营生活和五年的流放。她刚刚结束流放,回到了乌克兰。尚不清楚她能在哪里找到安身之处。愿至善的天主帮助她。

她的父亲被苏联人折磨和枪杀。她的母亲被流放,在集中营里受到折磨,并在远离故土的地方死去。她13岁的弟弟罗曼(Roman)因为没有谴责自己的父亲而受到折磨,目前也远在异乡。

这些天来,契卡人员们开始比往常更多地施加压力,如果伊琳娜没有在乌克兰登记,她可能只得步她弟弟的后尘。护照办公室已经收到秘密指示,不要为已经平反的政治犯登记。他们正在通过这种方式,拼命地恫吓每个人,甚至让最勇敢的人屈服于谬误,或者从肉体上摧毁那些仍然忠于真理和关心他人的苦难的人。

“你们所有人都该被枪毙!”契卡人员当面告诉政治犯。在他们的头子安德罗波夫统治苏联帝国的时候,他们的仇恨得以自由释放。

在我们被押送到集中营的过程中,我遇到了第五位乌克兰妇女,斯捷凡娅·米哈伊洛夫娜·沙巴图拉(Stefanya Mikhailovna Shabatura)。斯捷凡娅是一位艺术家,生于1938年,完成过高等学业。她一副灰头土脸的样子,疲惫不堪,只是为了示威,她就在苦役监狱的惩隔室和单人监室中被折磨了近一年,只有短暂的休息。她拒绝做苦役,因为集中营的管理部门在克格勃的唆使下,没收并烧毁了她在空闲时间画的铅笔画。苏联官员不仅害怕真理的话语和诗句,也害怕无辜的素描——他们在所有地方都为自己看到了危险性,没收了囚犯的一切,并付之一炬。

她回到利沃夫后,他们不给她登记自己的合作公寓(那是用她自己的钱获得的),她生病的母亲住在那里。经过漫长的审判、克格勃的恐吓和威胁,她再次入狱(因为不符合护照规定。他们拒绝为她登记,并为此威胁要惩罚她),斯捷凡娅最终获得了一年的登记,并且得到了工作。

第六位乌克兰妇女,伊琳娜·奥努菲耶夫娜·卡林内克(Irina Onufrievna Kalynec),生于1940年,曾写过诗。她很聪明,在集中营里很活跃,在流放之后,她和她的丈夫,诗人伊戈尔·卡林内克(Igor Kalynec)一起,回到了利沃夫的父母和女儿身边。

在集中营逗留期间,我发现一位立陶宛同胞维罗尼卡·科迪涅(Veronika Kodiene),生于1916年,完全残废了,她的神经系统毁得很彻底。克格勃把她从医院的神经科抓走,并判给她十年的集中营刑期,因为在战后的几年里,在她的家里,一个非正规兵(苏联杀手)被枪杀,而她没有上报,而是把他偷偷埋了。如果她当时上报了这件事,他们不仅会烧死她,还会烧掉整个村庄的所有房子。苏联非正规兵的祸害是众所周知的。现在她已经回到了她的亲戚那里;我不知道她后来怎么样了。

苏联政府曾将数以万计的乌克兰人、立陶宛人、拉脱维亚人、爱沙尼亚人和车臣人等民族人士定性为“民族主义者”,加以杀害、逮捕和流放(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

还有一个俄罗斯女人,加林娜·弗拉基米罗夫娜·西利翁奇克(Galina Vladimirovna Silivonchik),生于1937年。她嫁给了一个白罗斯人,和他们的弟弟(比她小11岁)一起,试图离开这个国家。他们枪杀了她的丈夫,毫不留情地殴打她和她的弟弟,打掉了她的牙齿,之后,把她关在克格勃监狱里,并且审讯了她。

她们的父亲在她们还是婴儿的时候就和她们的母亲一起抛弃了他们,他自己找了另一个女人,拒绝抚养他们。她们的母亲很痛苦,不久后就去世了。在审判期间,她们的父亲要求将自己的孩子判处死刑。他是一名“受人尊敬的”党员。然而,法院判处加琳娜十三年集中营和五年流放,判她弟弟尤里·弗拉基米罗维奇十一年集中营劳改和三年流放——“不要逃离苏联的‘乐园’”。

在集中营里,加琳娜很安静,不会加入抗议和绝食的行列。当我到达那里时,她已经被关了十年。目前,她正处于流放状态。

我还在集中营里发现了两名克格勃线人,即乌克兰犹太女人娜塔莉亚·弗兰瑟娜·格鲁恩瓦尔德(Natalia Francerna Gruenwald)和犹太女人安娜·科根(Anna Kogan)。格鲁恩瓦尔德曾为盖世太保工作,出卖了许多人并害死了他们。为此,她被关了25年的集中营。但在集中营里,她热心为红色盖世太保——克格勃工作。她出卖囚犯,诽谤他们,从事间谍活动,散布虚假信息。

她为他们做肮脏的工作,为此,她得到了各种特权的回报——额外的包裹、病人的食物、医疗、维生素等等。

格鲁恩瓦尔德是一位年过六旬的老妇人,有一双非常恶毒的眼睛,我一看到她就吃了一惊。有人说,眼睛是灵魂的窗户,这不是没有道理的。偶然间,我听说了格鲁恩瓦尔德是如何向契卡人员献媚的:她提出要证明任何一个政治犯都是情绪不稳定的......愿天主垂怜她!

目前,在服完二十五年的刑期后,她住在一所养老院里,为他们给她提供良好的食物而感到快慰。

安娜·科根从一个刑事犯区被运到我们的营地,目的是开展间谍活动。她和格鲁恩瓦尔德经常监视我们:谁和谁友好,我们谈论什么,谁组织罢工和写抗议和请愿书。她还干扰我们与其他集中营建立联系的努力——她经常和契卡人员狼狈为奸。当她们要求我们告诉她们如何了解其他集中营的情况时,我们会回答:“我们找到了这个地下电话......”在我来到集中营之前,一位有两个孩子的年轻俄罗斯母亲拉娅·伊万诺娃(Raya Ivanova)已经和一些东正教女信徒一起被判刑。当契卡人员无法使她“康复”时,他们中的两人在格鲁恩瓦尔德和科根的协助下起草了一份声明,宣布拉娅在情绪上受到了干扰。他们把完全健康、安静、心地善良的拉娅·伊万诺娃关进了喀山的一家精神病院,一年后,她受不了折磨,在那里去世。愿她在主内安息! 她是为信仰和对天主的爱而致命的又一位殉道者。

集中营的医生曾说:“如果伊万诺娃是个精神病人,那么我们都比她疯狂三倍”。但是,后来克格勃把那个医生从他的位置上赶走了。与此同时,可怜的克格勃线人格鲁恩瓦尔德和科根在集中营里利用了各种特权。她们曾经每天喝牛奶,吃白面包和黄油(病人的饮食),而病人从未见过这些东西。由于科根的“出色”工作,她在6年半后被提前释放了半年。这样一来,契卡人员为自己买来了奴才,他们作为杀人犯,利用了前杀人犯的服务,并且成为她们密不可分的同谋。

[1] 摘自《纪事》,第23期,1976年6月13日。

[2] 摘自1980年1月1日《纪事》第41期。

[3] 此句疑为化用了《罗马书》8:13——译者注