第三节 审讯:克格勃的地下室

在克格勃的地牢里——审讯隔离区——《古拉格群岛》中描述的审讯过程中使用的旧日酷刑已经被改换成一种新的手法。在克格勃的地牢分为热牢和冷牢。他们把我、弗拉达斯·拉皮埃尼斯(Vladas Lapienis)、阿方萨斯·斯瓦林斯卡斯(Alfonsas Svarinskas)神父(1983年入狱)和其他许多人关在热牢里,人们因缺乏空气和热量而窒息,不停地出汗。

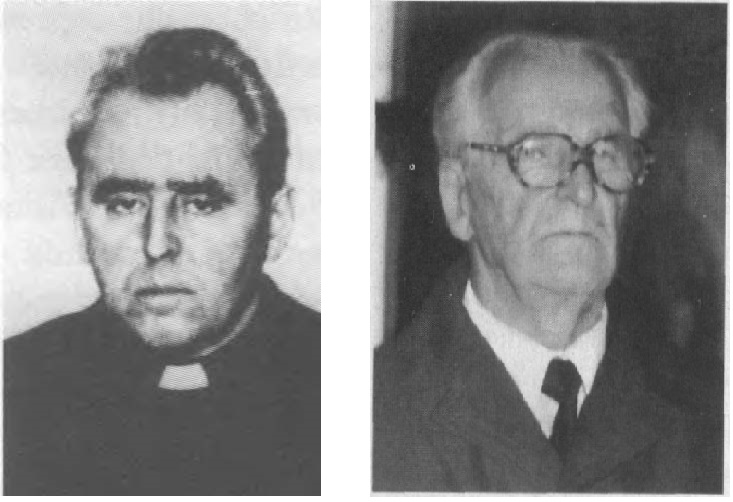

阿方萨斯·斯瓦林斯卡斯神父(左,1925-2014)和弗拉达斯·拉皮埃尼斯(右,1906-2012),两人均因发行和散播《立陶宛天主教会纪事》而被克格勃逮捕。

另一方面,吉诺瓦伊特·纳维凯特(Genovaite Navickaite)、奥纳·维特考斯凯特(Ona Vitkauskaite)和其他人被关在阴冷潮湿的牢房里,墙上滴着水。那里非常冷,寒冷沁入他们的骨髓,令他们的关节疼痛。此外,他们感到非常虚弱,几乎无法行走。他们苦于严重又无法解释的头痛和胃痉挛,当他们躺下,他们不仅无力站起来,甚至连移动一只手的力气都没有。只有过了一段时间后,他们才会逐渐恢复。

弗拉达斯·拉皮埃尼斯被关在一个牢房里很久,他开始全身疼痛。当他在睡梦中抓挠自己时,就会出现溃烂的疮。他开始流出大量鼻血,并感到严重的焦虑,害怕门被打开,等等。当他变得极度虚弱,并在审讯中问及在他死后,他的遗体是否会被移交给他的妻子埋葬时,契卡人员将他带到另一个牢房,在那里所有这些问题都荡然无存了。

弗拉达斯·拉皮内斯患有高血压,但在审讯后,甚至如今他从西伯利亚回来后,他的血压一直很低。只有天主知道,契卡人员用什么来摧毁受审者的意志。此外,他们把你一直和克格勃的线人关在同一间牢房里,这个线人通常是个刑事犯,一旦其身份被察觉,就开始大发雷霆,用各种方式骚扰你。

克格勃的牢房深藏在地下,只有从天花板上的一个小窗户的顶部可以看到外界的地面——克格勃院子的路面。这扇小窗被肮脏的双层玻璃挡住,你几乎看不到一片天空。要够得着那扇窗户,必须爬上一张小桌子,而这是被严令禁止的。

接受审讯的人每天被带到外面的小院子里锻炼半小时(据说是四十五分钟,但士兵们在时间上弄虚作假),小院子类似于水泥洞——有高高的水泥墙和地面,上方有孔隙窄小的栅栏。小院子面积是四步*五步,或者更大一点。四周是克格勃总部的高墙。在整个审讯期间,人们看不到一棵树或一株草。

在审讯-隔离区的走廊上,三名军事警卫不停地踱步,他们不断地通过门上的一个小“眼睛”向牢房里看。他们相互赌咒发誓,尤其是用最粗鄙的俄罗斯脏话骂娘。当我向皮莱里斯少校抱怨共青团士兵的咒骂时,他笑着告诉我,这并没有碍事;他们不知道如何用其他方式说话,只会用脏话来组词造句。这就是他的共产主义道德观,咒骂一切高尚和神圣的东西,只有在与外国人打交道时才戴上有文化的假面。

多么可悲的是,国外还有人相信共产党人的虚假承诺、协议和“善意”。共产党人承诺了很多,目的是让人放松警惕,然后造成更大的伤害,吞下更大的一口。他们签署的所有协议和文件都不过是欺骗,随即便以极冷酷的方式撕毁。每一次与撒旦或自甘为魔鬼奴仆之人的对话,都是一种犯罪。真正的爱不在于帮助他们作恶,也不在于相信他们的谎言,而在于抵抗邪恶。共产党就像伊甸园里的蛇一样,许下很多承诺,却带来死亡。

尼约勒·萨杜奈特(中)在立陶宛苏维埃社会主义共和国部长会议下属国家安全委员会(克格勃)审讯部门的身份证明。(时间注明为1975年2月10日) |

尽管牢房里非常热,而且没有通风设备,但我的斗志仍然高昂,由于他们把我单独带走,我没有连累到其他人。为了感谢天主,我唱起了赞美诗,看守们敲打着牢房的门,喊叫着让我安静。因为我不听他们的话,他们把我的事写进了报告,交给了隔离区的主任,并私下抱怨说:“他们给我们带来了一张放个不停的唱片,没有办法让它停下。”

不久之后,我开始急剧脱发,体重下降。克格勃有办法消磨那些受审者的意志,他们的想法是,随着一个人身体的削弱,其意志也会削弱。但他们不知道,即使是最脆弱的人,在基督的支持下,也是坚不可摧的。

彼特鲁斯凯维丘斯审讯了我大约两个月,当他无法让我开口时,他就放弃继续谈及我的案子。他还不断地用精神病院来威胁我,并且嘲笑所有的信徒——“你们是胆小鬼!你们要是招惹了我们,全都会像兔子一样往灌木丛里钻——你保持沉默,你不回答问题,你不提供证词。革命者曾经把法庭变成自己的特殊裁判庭。他们曾经当着你们的面说出真相。但你们是懦夫...”

“不要嘲笑信徒,”我劝他,“你最好拿起圣经,读一读关于达味与哥肋雅之战的段落。用这个故事形容当前的情况是再合适不过了。那个哥肋雅象征着今天你们这些克格勃。数以千计的契卡人员,数十万特工和线人——你们拥有所有最好的侦查和窃听手段;你们控制着所有的权力:军队、警察、监狱、精神病院。至于欺骗人民,你们在这方面受过专门的训练,有二十年的实践经验,而我们这些比矮小的

“尽管如此,我们就像矮小的

而至善的天主确实保佑了我们。尽管对我的审讯是保密的(只有几个契卡人员在场),但我在受审期间说的话很快就被全世界所知。“若是天主

但这是未来的事。就目前而言,里姆库斯(Rimkus)与我斗争了大约两个月,未从我身上得到任何东西,便把我交给了审讯科的助理科长卡齐斯(Kazys)[1]。第一天,当卡齐斯科长没有得到与案件有关的问题的答案时,他大喊起来:“你这个精神分裂症患者!”

“看来你不仅是审讯员,也是一个精神病学的天才,”我惊讶地对他说,“你几乎还没见过我,你的诊断却如此笃定....”

“是的,我是一名精神病学家,”卡齐斯确认道,“当他们把人带到疯人院时,我是第一个签字的。”

“据我所知,精神分裂症患者多半是自大狂病的受害者。既然你自以为是个天才,你最好关心一下自己的健康,”我建议他。卡齐斯因愤怒而脸色发白,开始在办公室里踱步。此后,他开始威胁和恫吓,甚至给我看立陶宛游击队的照片,而这些照片与我的案件毫无关系。

他们审问了我一整天,当一名士兵在晚上护送我到克格勃地牢——我的监狱时,我要求提供纸张,并给检察官写了一份抗议书,同时抄送给克格勃局长和侦查科长。

在我的声明中,我抗议彼特鲁斯凯维丘斯中校、里姆库斯少校和卡齐斯在审讯期间的流氓行为。他们通过威胁将人关进精神病院来迫使人们提供证词。在我的抗议书中,我强调我并不反对精神病学的专业知识,只是反对契卡人员不断嘲弄人类尊严。我说,他们殴打我反倒更好,因为身体上的创伤比道德上的创伤愈合得更快。我拒绝接受审讯,除非调查人员停止这种流氓行为。

大约两个星期,他们没有带我去审讯,之后我收到克格勃检察官巴库琼尼斯(Bakucionis)的以下答复:“调查人员有权进行心理测试,但在这种情况下他们认为无此必要。”

卡齐斯只审问了我一天。在巴库琼尼斯对我的抗议做出答复后,臭名昭著的契卡人员维陶塔斯·皮莱里斯开始审问我。当士兵把我带到审讯室时,皮莱里斯问:“所以你在抱怨,是吗?”

“我不是在抱怨,而是在抗议,”我回答。

“你瞧瞧,”契卡人员说,“我已经在这里工作了二十多年了。在那段时间里,我见过各种各样的铁汉子...一两个星期,他们会保有一些精神,但后来他们都屈服了。可是,现在已经是第五个月了,你在这种条件下,从早到晚一直走来走去,面带微笑。我们从来没有见过像你这样的人。”

“你的契卡同事们不是因为我的精神状态好,才威胁要把我关进精神病院,而是因为我不愿意为他们提供供词,”我打断了皮莱里斯。

“所以,只要你能给我们做一份供词,我们就会让你回家,”皮莱里斯许下一个欺骗性的承诺。

“如果你们给我永恒的青春,并且给我世界上所有美丽的东西,只为了一份会引起一些麻烦的供词,那么这些岁月对我来说会变成地狱。即使你让我一辈子呆在精神病院里,只要我知道没有人因为我而受苦,我就会微笑着漫步。一个清白的良心比自由和生命更宝贵。我不明白,这么多无辜的人洒下的血泪压在你的良心上,你怎能在晚上睡得着觉。我宁愿死一千次,也不愿靠你的良心而自由一秒钟。”

皮莱里斯少校脸色发白,垂下了头。那一瞬间,他似乎惊呆了。我明白,他认识到了自己堕落的深度,但缺乏力量,或者说,缺乏意志,无法从这个泥潭中站起身来。(从西伯利亚回来后,我发现皮莱里斯的过往确实十分可怕)。

过了一会儿,这个可怜的契卡人员抬起头来,愤怒地威胁道:“如果是这样,那么现在就把你踢出去,借用你的名义好好地突击搜查和逮捕一番,看上去就像你真的背叛了别人。(在这里,他列举了一整份最佳人选的名单)我们在记录书下方伪造你的签名也不会有什么事。所以你瞧瞧吧,你的朋友会把你当作叛徒而背弃你,而我们什么也不会给你。”

“你在威胁我,”我笑着说。“让所有人都离弃我吧。我不需要人们的认可。我只需要问心无愧。至于你的那些玩意儿,你自己留着吧!

“反正,我们现在什么都知道了,”皮莱里斯坚持说。

“如果你什么都知道了,那为什么还要来审问我?”我问他。

“不是所有的,”他避免了正面回答,“但有很多。”

为了恫吓我,他开始对我说:“在某个日子,在某个时间,某某(都是准确的)来见你,你用西梅酱招待他们。”我感到十分不安,不希望牵连到无辜的人。我从内心祈求天主帮助我,这时我突然想起了刚刚在牢房里发生的一件非常好玩的事情,于是情不自禁地笑了出来。

皮莱里斯预料到了一切,却没预料到我的这个笑声。他是如此的心烦意乱和困惑,以至于陷入了沉默,目瞪口呆,非常惊讶地看着我几分钟。他知道他告诉我的事情不会引起我的笑声。他一定以为我了解法律中的一个细节,即契卡人员在窥探中发现的任何东西都没有法律价值,直到人们自己被契卡人员的掌握的信息所吓倒,从而承认它。但实际上,我并不了解这些。从那时起,在接下来六个月的审讯中,皮莱里斯没有一次提到他们在监视我时发现了什么。

有一天,他开始大肆吹捧我:“在我的职业生涯中,从来没有遇到过像你这样的人,你为人们做了这么多好事。”

我问他为什么如此吹捧我。

“这不是奉承,而是事实,”这位契卡人员说。

“尽管我确实努力只为大家做好事,”我对他说,“在我的审讯中,你要给我的判决比你给杀人犯的判决更严厉。”

“是的,你要比谋杀犯承受更多,因为你知道的太多了,”皮莱里斯肯定地说。

维吉利尤斯·尧格里斯神父(左,1948-1980),从1971年到1978年,他在一所地下神学院学习,于1978年被祝圣为司铎,并秘密参加宗教活动。1974年,他因复制和发行《立陶宛天主教会纪事》被判入狱,由于监狱的恶劣条件,他在服刑期内患上癌症,1975年,因健康状况不佳被释放出狱。1980年2月17日,因病去世。

彼特拉斯·普朗帕(右,1939-),立陶宛的持不同政见者、社会活动家和宗教思想家,曾因建立“自由立陶宛”组织而于1958年3月14日遭苏联当局逮捕和流放,1965年获释归国,后于1972年协助发行《立陶宛天主教纪事》,于1974年再次被捕,被判七年徒刑。

第二天,他称我和其他被逮捕的信徒——已故的维吉利尤斯·尧格里斯(Virgilijus Jaugelis)神父和彼特拉斯·普朗帕(Petras Plumpa)为狂信徒。“这个称呼最适合你们自己,”我对他说,“因为你们费尽心力想让我们变成无神论者,但信徒爱所有的人,因为耶稣基督说,‘凡是你为任何人做的,就是为我做的’。[2]我们只与邪恶斗争。对于你,我们感到遗憾,如果有必要,我们愿意为你付出生命。你明白吗?”

是的,皮莱里斯知道这一点,尽管如此,在证人签字离开后,他在证人们的供词中特别留出的空白处写道,证人们作证我是个狂信徒。我在审讯前翻阅针对我的案件文书时看到了这一伪造。从西伯利亚回来后,我问那些证人他们是否说过我是个狂信徒。他们中没有一个人这么说,有些人甚至不知道这个词的含义。契卡人员指控所有因宗教而受审的人都是宗教狂信徒。由此可以看出,莫斯科方面对此下过秘密指示。

有一次,当一名士兵把我带去审讯时,办公室里还有另外两名契卡人员和皮莱里斯。这种情况以前经常发生,因为皮莱里斯提到他害怕我,因为在突击搜查期间,我曾在十几个契卡人员面前销毁信件。“我不知道她会做什么,”他曾这么说。所以我们在办公室里很少单独相处。

在两个契卡人员面前,皮莱里斯说:“你们这些信徒永远不知足。不是在这事上就是在那事上。你以为在法西斯主义下你会过得更好吗?”

“我不知道在法西斯主义下我们会遭遇什么,”我回答说,“但我知道,你们比法西斯主义更恶劣。”

皮莱里斯跳了起来喊道:“什么,我们比法西斯分子更坏?”

“是的,”我回答,“法西斯分子犯下了巨大的罪行,但他们并没有掩饰它。法西斯分子公开表明他们毁灭了谁,他们打算奴役谁,每个人都心知肚明。你们犯下了同样的罪行,却伪装成‘解放者’和‘兄弟’,拿着那把血淋淋的刀藏在你们的背后。一个人身上还有什么比虚伪更恶劣的品质吗!?既然你们是伪善者,你们就比法西斯分子更坏!”

“我要把这句话记录下来!”皮莱里斯喊道,从桌上抢过那张纸。

“写下来吧,”我平静地对他说,“我会为你一字不差地重复所有内容,并在供词上签字。”

然而,皮莱里斯没有足够的胆量将我的陈述写入记录,他也没有就此写下一个字。

在我受审讯的第十个月,皮莱里斯给我看了一张我自己的照片,问我能对此说些什么。我是第一次看到这张明信片大小的照片,我明白这是将他们突击搜查时发现的一张小的护照照片放大而成的。

为了不牵连到新的人,我说:“如果这张照片与我的案件无关,而且你们不记下我的供词,我会告诉你们我对这张照片的所知的一切。”

皮莱里斯说:我以审讯员的身份保证,此事与你的案件无关,我不会把它写入记录。”

我告诉他,我是第一次看到这么大的照片,有人把它从护照照片上放大,复制并分发,让不认识我的人也能得到这张照片。但在我讲完后,契卡人员开始把我说的一切写进记录。“你不是保证过吗?”我质问他。皮莱里斯露出了嘲讽般的讥笑,说:“这叫合法的机智!”

“如果你认为说谎是合法的机智,那么为了表示抗议,从这一刻起,我再也不会和你说话。”我沉默了两个星期。

两三个契卡人员和检察官巴库西尼斯将来到审讯室,试图让我说话,但由于我保持绝对的沉默,两周后他们就结案了。皮莱里斯一直在嘲笑我,说我一无所知,也不熟悉法律的细节,当他审问完我时,他从牙缝里嘶吼道:“好吧,你不是很强硬吗!”当他们结案时,我的呼吸变得轻松起来。“感谢天主,对证人的恫吓已经结束了!”契卡人员古达斯和文加斯·普拉廷斯卡斯(Vincas Platinskas)都出了力,但皮莱里斯尤为卖力。文萨斯·普拉廷斯卡斯曾恫吓布隆涅·基比凯特,甚至在街上遇到她时也这么做:“你是要和尼约勒一起蹲监狱吗?”

保有自由身的朋友和亲属总是比囚犯承受更多的痛苦和忧虑。由于我拒绝了律师,所以我熟悉了针对我的指控。在接受询问的许多证人中,尽管有契卡人员的威胁,(对于收缴的三期《纪事》中的报道)每个人都证明它们是真实的,但在6月16-17日,他们以“诽谤罪”审判我,没有安排一个证人。

[1] 据《纪事》第28期报道:“审讯者(还)询问了许多证人。尼约勒的亲属被传唤,她的熟人也被传唤,但他们仍然没有找到对她不利的证据。

1975年初,克格勃截获了一封从波兰寄给尼约勒的信。亨里克·拉克维克(Henrik Lacwik)并不知道她已被逮捕。在给尼约勒的信中,他写到了自己1974年在立陶宛的逗留。1975年2月,克格勃特工普拉廷斯卡斯(Platinskas)前往波兰见拉克维克。克格勃特工询问了他访问立陶宛的情况,还询问了尼约勒是否谈到了《立陶宛天主教会纪事》、立陶宛的司祭或信徒受到的迫害,以及她是否给了他任何读物。答复是否定的。

克格勃得到了尼约勒的表弟弗拉达斯·萨杜纳斯(Vladas Sadunas)的协助,...1975年3月25日,雷吉娜·萨杜妮耶涅(Regina Saduniene,弗拉达斯·萨杜纳斯的妻子)将《立陶宛天主教会纪事》第8期带到克格勃总部,尽管在审判中她作证说她在丈夫的桌子上发现了上述报刊,但不知道它来自哪里。尼约勒没有交给她任何读物。

[2] 此处作者似乎是化用了经文“凡你们对我这些最小兄弟中的一个所做的,就是对我做的。”——译者注