第八节 流放

在我的劳改营刑期即将结束时,他们把我押去流放,当然没有告诉我目的地。我前往西伯利亚的旅程持续了整整一个月,在波特马、车里雅宾斯克、新西伯利亚和克拉斯诺亚尔斯克的转运站驻留过。[1]

1977年,尼约勒·萨杜奈特和朋友们在西伯利亚流放地。 |

1977年9月5日,在前往新西伯利亚的途中,在拥挤的火车车厢里,我犯了心脏病。车厢里的女刑事犯注意到我脸色苍白,开始大喊大叫,说我要死了。我也感觉到自己正处于死亡的边缘。我的手和脚都没有知觉,完全麻木,感觉像不属于我自己了;我的视域逐渐消失,再也听不到任何声音。然而,在我的心中却有一种深沉的平安,甚至是喜乐。我想:“感谢天主,这一切都结束了。”我只是为我的哥哥感到抱歉,他会因为不知道我是如何死去,或在哪里死去而备受折磨。

但是,天主并不愿意我死去。士兵们很快拿来了药品和水,并打开了一扇窗户。当我稍稍好转后,我问他们,如果我死了,他们会把我的尸体放在哪里。他们回答说,他们会把尸体留在新西伯利亚的监狱里。

他们把我和女刑事犯一起运走;我和她们待在同一间牢房里,除了在普斯科夫——他们在那儿把我隔离起来。我没带任何食物或衣物;所有像样的东西我都留在了集中营,因为那里的人更需要它们,所以我没有什么可带走的。有时,女刑事犯们看到我一无所有,就会与我分享她们的食物。她们对我的境况感兴趣,也对我被押送到流放地的来龙去脉很感兴趣。对女刑事犯是没有流放处罚的,她们以为只有在沙皇时代才会有人被拖去流放。

她们说:“你将像列宁一样被流放。”每次在同一间牢房里呆上一个星期,我们就会聊很多。我从不掩饰我的信仰;我经常在饭前饭后祈祷,当面告诉她们,她们的生活是错乱的,像她们那样生活是永远不会幸福的。我一直对她们非常友善,因为她们是如此不幸。

也许是觉得我真诚地希望她们所有人都能受益,她们也都对我很好,我从未从她们那里感受到任何不公正或嘲笑。我和女刑事犯们共处了四个月:两个月在运输途中,两个月在医院里。

在新西伯利亚监狱,我和三名来自彼得罗巴甫洛夫斯克的女人呆了一个星期,她们因谋杀罪被判处15年监禁。她们刚满13岁的时候,就和一个14岁的男孩一起开始从事抢劫。傍晚时分,她们在偏僻的街道上袭击独行的路人,将他们打伤甚至打死,然后夺走他们的钱。她们除了钱之外什么都不拿,但从来找不到多少钱。“毕竟,我们得生活,”她们说,“我们需要一些东西来买酒,买烟,还要把自己打扮得漂漂亮亮。”她们在10岁的时候就开始吸烟。

她们抱怨说,她们被判得太重了,因为“她们什么也没干”。其中一人被判两年,另一人被判两年半,第三人作为头目,我相信被判三年或更多一点。作为未成年人,她们不必服完一半的刑期。女刑事犯总是被赦免。可怕的是,她们不认为自己的野蛮行径是罪行,而是一种正常现象:“我们必须活下去。”

这些都是无神论的恶果。“如果没有神,万事皆可行”,数百万被剥夺人性的囚犯在铁丝网后面,过着真正的地狱般的生活,其间充斥着最恶劣的悖德、残酷和仇恨,谁能数清他们的人数呢?有言道:除了纪律的程度有所不同,苏联就是一座巨大的集中营。那些人将心中的天主撕碎,他们沉入了腐烂的泥潭,视恶为善,并以善为耻。只有当我遇到这些不幸的人时,我才意识到对天主的信仰是多么巨大的财富,以及我们由此产生的责任是多么巨大。我们是否在尽一切可能帮助他人?

在押运结束后,我发现自己来到了克拉斯诺亚尔斯克的监狱,在那里,我在一个半地下的牢房里呆了整整一周,里面挤满了女刑事犯。转运站——巨大的监狱——到处都人满为患。这是苏联人每年超额完成的一个领域,不幸之人在不断增加。

从克拉斯诺亚尔斯克出发,为了使我的流放真正比集中营艰苦一百倍,正如萨兰斯克的契卡人员所许诺的那样,他们根据克格勃的命令,决定把我和八个男酒鬼一起押到林区去伐木。在林区,熊是检察官,狼是律师,刑事犯则横行霸道。这就是契卡人员如何打算执行他们在维尔纽斯说过的话:“和立陶宛说再见吧,你们再也见不到她了!你在我们手里,我们可以对你为所欲为!”

但这些可怜的家伙不知道,我们都在天主的手中,没有祂的同意,我们连一根头发都不会掉落。目光短浅的人类的想法与天主的计划是多么不同啊!

1977年,西伯利亚荒凉的博古恰内镇(上图),尼约勒·萨杜奈特被流放那里了三年。下图为同年在博古 |

从克拉斯诺亚尔斯克的监狱,他们用飞机把我和八个刑事犯送到克拉斯诺亚尔斯克以北四百公里的博古恰内(Boguchany)。在博古恰内,他们用一辆面包车把我们运到警察总局,从那里他们应该把我们赶到60公里外的林区。然而,在1977年9月19日那天,本应载我们的面包车发生故障,我们在博古恰内过夜。甚至在博古恰内的警察大院里,三个罪犯也在争论我将成为谁的“奖品”。我相信天父的保护,保持了冷静。

警察大楼矗立在安加拉河岸边。我欣赏着美丽的安加拉河(Angara River),它位于博古恰内的河段大约有两公里宽,在森林覆盖的山丘间华丽地蜿蜒。秋天的树叶有黄、绿、红三种颜色,让我想起了立陶宛的三色旗。那是一个阳光明媚的日子。我为大自然的美丽和祂对我们的爱而感谢天主,我们是如此不配享有大自然之美啊。

过了一会儿,我接到传唤,并被告知在刑事犯的要求下,戒毒所的清洁女工同意带我回家过夜,这样我就不必在中心的高墙牢房的地板上过夜,与我一同被带到那里的八个酒鬼为伴。

典狱长同意让我在这位女士的家里过夜,命令她早上九点把我带回警察局,他们应该从那里把我们带到林区。他没有让我去附近的邮局——我想给我在维尔纽斯的哥哥发一份电报,让他知道我在哪里,因为他已经四个月没有收到我的一封信了。

一个警官对我说:“等你到了该去的地方,就可以写信了。”清洁工带我回家。她的小屋就在警察大楼的对面。她告诉我,他们要把我们带到林区,那里方圆四五十公里没有居民,也没有交通工具,只有偶尔经过的车辆。任何来探望我的人都必须步行在针叶林中寻找我,当然,也不可能找到我。

我问他们在博古恰内是否需要一个清洁工或洗碗工,因为如果我可以留在那里,朋友和亲戚来看我就会更容易。我发现有一所两层楼的学校,本应该雇用七名清洁工人,因为学校有两个轮班。只有两个人在工作,第三个人因为过度饮酒而被开除了。

在我们谈话的时候,学校的女清洁工安雅(Anya,与我同龄)走过来。我们和她约好第二天早上八点去找管理员,看看她是否会雇用我做打杂工。安雅说:“如果他们不接受你,我就当场辞职。我做三个半人份的工作,他们只付我两个半人份的工资。我已经快累死了!”

他们很乐意雇用我,因为没有其他人可用;每个人都饮酒过度。负责流放者的警官同意把我留在博古恰内工作和生活;为此,这个可怜的人惹上了克格勃的麻烦。他怎么敢在他们不知情的情况下把我留在博古恰内呢?到1977年9月20日,我在博古恰内中学担任女教师,和安雅一起住在学校分配给她的公寓里。[2]

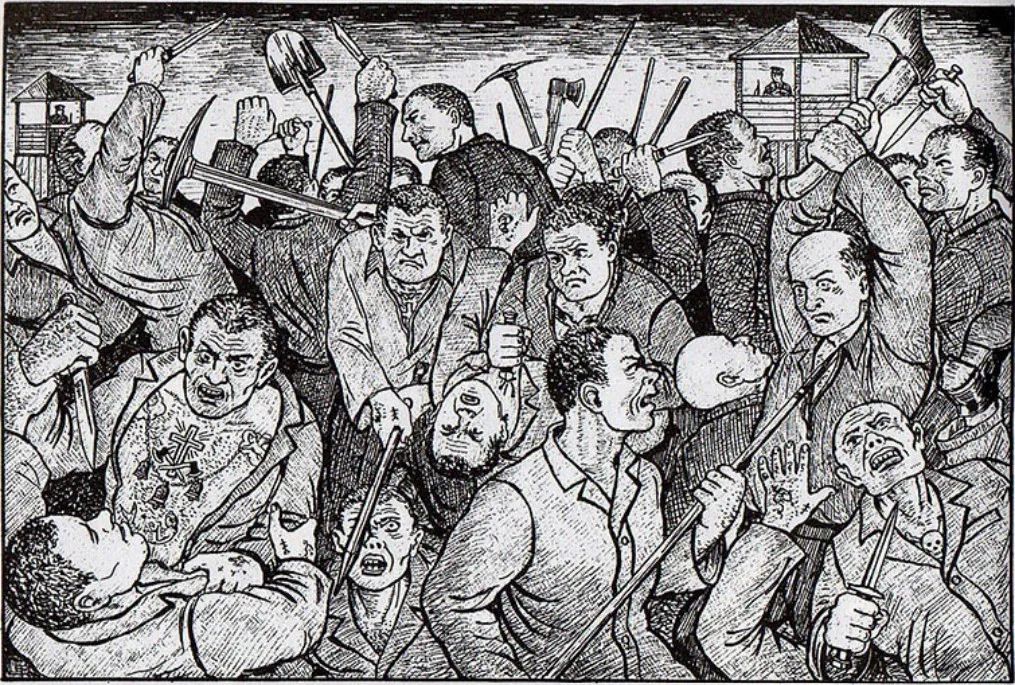

当天晚上,这八个刑事犯才被运到林区。他们在某处获得了一些廉价的私酿酒,然后就醉醺醺地打了起来。他们杀害了其中一人,并且肢解了尸体;其中两个人被打成残废,髋部被打断,一个人的头被劈开。后来我在博古恰内的医院里看到他们中的一个正在休养,其他人是我在街上偶然遇到的。他们都向我打包票说,我非常幸运,因为如果我和他们一起去林区,肯定活不过一天。

暴力是监狱生活的一个重要主题,尤其在刑事犯之间,集体斗殴和谋杀更是家常便饭。(图片来源:"Drawings from the Gulag" by Danzig Badaev)

“我们都喝上头了,不记得自己做了什么,”他们告诉我,“直到斗殴结束四天后,警察才出现,这时伤员开始求助,尸体已经腐烂。”[3]

克格勃想从肉体上摧毁我的计划失败了。

在中学里,工作很辛苦。室外泥泞不堪,下课后,学生们从学校操场回到教室,会带来很多泥土,以至于从早上到深夜都要做苦力。[4]宿舍的厨师看到我工作很辛苦,动了同情心,告诉我医院需要一个护士助手,这个工作对我来说会比较容易。

1977年10月,布隆涅·基比凯特和柳达斯·西穆提斯(Liudas Simutis)来看我,后者曾在集中营服刑23年。这次探访是多么令人欣喜啊!我们三人在打扫完集中营的卫生后,来到了我的房间。我们仨在打扫完教室和走廊后去散步,一同为一切感谢主。

布隆涅·基比凯特和我去了医院,他们同意雇用我去产科病房,因为我是一名合格的护士,而且曾在儿童之家工作过。他们答应给我一间宿舍的私人房间。

1977年10月,尼约勒的挚友布隆涅·基比凯特(左)从维尔纽斯到流放地来探望她。

1977年11月1日,我开始在博古恰内医院工作。我去工作的时候,医院的院长,立陶宛前流放者梅奇斯洛瓦斯·布特库斯(Mečislovas Butkus)正在休假。当时他甚至不在博古恰内,然而,后来他们因为他雇用我而不断骚扰他,克格勃要求解雇我。然而,这位勇敢的医生回答:“她的工作干得很好,给我一张解雇她的书面命令,我才会照办。”

克格勃从来不用自己的手打你,而是藉由雇工和受胁迫者之手。当他们无法恐吓院长时,就开始散布恶意的谣言。警察们在博古恰内到处转悠,告诉居民,他们把一个信徒带到了镇上,这个信徒去了医院工作,现在正在向分娩的母亲和她们的新生儿投毒,交给他们含有“小天使”的毒药。此外,他们认为她拥有一个无线电接收器和发射器,将各种国家机密发送到国外。

因此,我被描绘成一个可怕的罪犯,人们不应与我有任何关系,与我说话,甚至向我出售任何东西。否则,他们也会成为国家罪犯。有一段时间,人们惧怕和躲避我,但这只持续了几个月。

首先在医院找到我的是浸信会的人。我们成了好朋友,经常一起祈祷。在博古恰内,大约有50名浸信会成员,其中许多人年轻而活跃。我非常感谢她们的精神支持和友谊。她们像姐妹一样接受我。愿善良的天主酬报他们!

她们开玩笑说,如果不是因为克格勃编造的故事,她们永远不会认识我。但当警察们开始重复这些无稽之谈时,她们开始感兴趣并找到了我。因此,对于那些爱天主的人来说,一切都在向好的方面发展。

当克格勃确信我在博古恰内的日子太舒服时,他们通过警察头子命令我收回证件,辞掉工作,北上到伊尔巴村(Village of Irba)当挤奶工。那是1977年12月,气温达到零下40至50摄氏度,正如我在这时的一封信中所写的:

...我在博古恰内的“美好”时光就要结束了!在学校呆了一个半月,在医院呆了一个半月——我来到博古恰内正好三个月,现在有一个好消息:我将离开这里去伊尔巴村....(1977年12月20日)

伊尔巴村离博古恰内有100公里(62英里)。天气好的时候,每周二、周四和周六下午12点20分有一架飞机抵达这里。给奶牛挤奶用的是手工,早上4点开始工作,晚上10点结束,没有任何休息日。人们喝酒,无人工作。(1977年12月23日)[5]

如今身在以色列的伊利亚·格拉泽(Ilya Glazer),当时是博古恰内的政治犯,他建议我推迟到1978年1月离开,因为1月3日他将结束流放,回到莫斯科后将组织对我的支持,这样我就不会第二次被迫流放到伊尔巴苏维埃公社农场。

我感谢他的关心,并说事情会按照天主的意愿进行——对我来说,祂的意愿比什么都重要。我辞去了工作,向负责该地区所有苏维埃公社农场的主席报告,以便他安排我在伊尔巴公社农场担任挤奶工。主席很惊讶,问他们为什么要分配给我这么艰苦的工作。公社农场很落后,没有饲料,挤奶工都是酒鬼,我每天都要从早忙到晚,没有休息时间,要兼做自己和别人的工作。

尼约勒·萨杜奈特在博古恰内。 |

我告诉他,他们已经放言给我最困难的一种流放,我不怕工作,但我不能胜任挤奶的工作,因为我经常发烧,不会工作很长时间。主席听后很高兴,并希望帮助我,说他不需要任何生病的挤奶女工。他让我去医院做检查。接受了他给医院的引介,我回到了警察总局,告诉他们我被指示去做身体检查。警察头子不在,我见到了他的助手。进入办公室后,我听到助理与一个年轻的黑发男子谈起我。当我走近他们时,助理说:“这是我给你说过的新挤奶工。她受过教育,很勤奋,最重要的是她根本不喝酒。”

我问助理,如果按照他的说法,我受到了如此好评,为什么要把我送来第二个流放地。“难道克格勃在我的事情上让你为难了?”

他转过身来,用手捂住嘴,小声地告诉我,以免坐在办公室里的伊尔巴地区主席听到:“你如果懂,为什么明知故问?”

然后我告诉他,我不是被收为挤奶工,而是被派去做体检。助理回答说,即使我不能工作,我也必须离开博古恰内。他们要的不是一个挤奶工,而是要尽可能地让我的生活变得困难——警察们正在执行克格勃的这一指示。

他们把我放在治疗室做体检。该科室的护士长每隔三小时就给我量一次体温,她对这个“法西斯”不信任,并怀有强烈的仇恨。她是“受人尊敬的”党员,相信克格勃的一切说辞。晚上,我的体温是正常的,早上升高一点,到了晚上,体温上升到100或101华氏度。[6]

我被咳嗽困扰得很厉害,但他们不给我开任何药,治疗科的女医生本来应该给我治疗的,她像惧怕瘟疫一样惧怕我,在病房里一次都没有靠近我。这不是玩笑,我这个“公敌和法西斯分子”可能会使她招致克格勃的怒火——最好离我这样的女人远一点。

护士长对我的胃部进行了导尿,之后又对我的膀胱进行了导尿。测试持续了大约六个小时,直到出现血迹。一位来到病房的实验室技术员将我从这种折磨中解救出来。她吓坏了,拔出了导尿管,并说插着导尿管的时间不能超过三个小时。这根导尿管就是一个月后我患上博特金综合症(黄疸)的原因。至于我的体温,护士长说:“想想看,101度!那是发烧吗?这正是适合挤奶工工作的温度!”

我犹记得1977年圣诞节前夜的可怕悲剧,那仿佛就发生在昨天。一位年轻的护士助理来到我们的病房,用激动得颤抖的声音对一位她的熟人的病人说,在妇科,他们把一个刚出生的女婴丢弃在一个没有暖气的储藏室里,两天来她一直在哭,而且还没有死。

拿着一些干净的水,我让护士助理带我去那里。在一张漆成白色的小桌子上,一个小小的女婴身上裹着一条薄薄的接生毯躺着,她的脸已经冻得发青。当我触摸她时,她开始无力地哭泣。我给她付了洗,然后匆匆赶到护士办公室,发现他们正在轻松地闲聊。这时已经是深夜了。我很生气,问他们为什么把这个无辜的孩子扔出去饿死。他们愤怒地反驳道:“这不关你的事。医生最清楚谁该活,谁该死。”

我答说,医生的职责是拯救生命,而不是毁灭生命。他们杀害自己的婴儿,这种行为比那些只杀害外国人的法西斯分子还要恶劣。他们大声嚷嚷起来:“离开这里!你一定是从疯人院逃出来的,为每个人都觉得心中有愧。这是我们的事——我们想做什么就做什么!”

带着沉重的心情离开后,我去找值班的医生,但她也无能为力。这里是一家妇产医院,有专为早产儿准备的婴儿床,有温暖和食物。但是对于这个孩子,那里没有房间。有生以来我从未经历过如此悲伤的圣诞节。小女孩活到了天亮,当他们向来妇科的产科医生报告时,她说:“她早就应该被扔到洗涤桶里去了!”

这就是他们的“水晶般纯洁”的共产主义道德!他们对自己的无辜婴孩毫无同情心。那么,他们对那些持有不同想法的人又该有怎样的憎恨。

在医院里,我还遇到一位女病人,她在伊尔巴苏维埃农场工作,照顾小牛。她描述了公社农场的混乱状况:没有饲料,所有事都被无视了,奶牛和小牛像苍蝇一样倒在地上。尽管他们不是流放者,但公社管理方想从他们的工资中扣除死牛的费用。[7]

“但牛没喂不能怪我们,”她感叹道,“我和我丈夫来到伊尔巴,因为他们答应给我一套公寓,现在我真的后悔了。”当时是12月,直到5月才会有工资。他们中的大多数人都喝醉了,没人去工作,那里还发生斗殴和谋杀。她警告我,无论如何,我都不能去伊尔巴。他们会控告我忽视奶牛,对于那些死去的奶牛,我必须支付国家赔偿金,而我到死也付不完赔款。我感谢她的好意,但去不去伊尔巴不是由我决定的。

尼约勒在博古恰内流放地的宿舍前。 |

1978年1月10日,他们让我出院,证明我是健康的,可以做任何工作,尽管我晚上发烧到100度,我又回到了警察局。契卡人员从克拉斯诺亚尔斯克来见警察头子,我被告知在他的办公室外等候。坐了一个多小时后,我决定进去问问他什么时候有空接待我。

当我进入他的办公室时,警察头子正在和两个契卡人员谈话。看到我,他站了起来,张开双臂,笑着说:“那么,你要留在这里生活和工作啦?”我不明白为什么情况一下子全变了,我回答说这不是我的主意,是他叫我离开。警察头子打断了我的话,说:“在博古恰内生活和工作吧!”至善的天主再次安排我留在博古恰内,直到流放结束。在人生的艰难时刻,尤其能感受到天主的爱。光荣、爱和感谢永远归于祂!

在博古恰内,我曾经收到过许多发自国外的信件和包裹。[8]邮政局长很奇怪,问我来自二十个外国的人给我写什么。我答道:“他们在信中说他们爱我并为我祈祷。”我将收到的包裹重新包装,寄给处境比我更艰苦的政治流放者。我认识其中的二十个人。邮政局长又一次想知道,为什么我不把所有的东西都寄到立陶宛,而是寄到西伯利亚、雅库特(Yakutia)和马加丹的落后地区里的外国人。他问那些人是我的什么人。

“他们是与我共患难的兄弟姊妹,”我会这么回答,“连你们都说‘人与人皆兄弟’。”共产主义青年组织的女孩子们会好奇地问:“如果我们像他们一样陷入困境,你也会给我们寄包裹吗?”

“当然,如果我有你们的地址。”对她们来说,这是无法理解的,但她们相信我的话。在我回到立陶宛后,我收到了她们的亲切问候,她们忘不了我。真正的爱比仇恨更有力量!

[1] 尼约勒在她的一封信中更详细地描述了她在流放途中所经历的可怕磨难:“我于8月24日离开巴拉舍夫(Barashev)。在我离开之前,集中营的会计来找我,让我在到达目的地后给她写一封信,告知她我的地址,否则她就不知道该把我的钱寄到哪里。要不是有这样的好人,我在领到第一份薪水前肯定会挨饿——在艰难的二十天旅程后必然会损害我的健康。感谢天主,到处都有好人,他们帮了我,并以许多方式持续援助我。

“我在车里雅宾斯克、新西伯利亚和克拉斯诺亚尔斯克的监狱里各待了一个星期。清洁和其他卫生用品自不必说。在一个幸运的巧合下,我成功地避免了长虱子。我全力与臭虫作斗争,那些已经习惯了臭虫的女人对我笑得很开心。不幸的是,我没有学会在臭虫的叮咬下睡觉...

“在旅行期间,我患上了流感和耳部感染。没有任何医疗护理,现在,我得到一只聋耳作为纪念...感谢至善的天主,另一只耳朵听得很清楚。如果我完全不再听到咒骂和淫秽的语言,而只能享受善意的话语和大自然的复调音乐,那就太好了。”(摘自《纪事》第30期,1977年11月1日)

[2] 尼约勒在这时的一封信中的反思显示了她的非凡性格:“就这样,我又自由了!这是多么大的喜乐啊!我的肺里充满了纯净的林地空气。我在空地里,在孩子们天真的眼中欢呼雀跃。感谢至善的主,感谢大自然之美,感谢人们灵魂中善良的火花!”(摘自《纪事》第30期,1977年11月1日)

[3] 尼约勒在流放期间在一封信中的反思在此很有意义:“...没有天主的恩宠,人是最悲惨的乞丐。这一点从数以百万计的精神贫民身上得到了显著的证明,他们没有幸运地认识和爱上至善的天主,从小就在生活的诡道上徘徊。我在旅途中遇到了很多这样的人。不管他们的地位有多低,善意的话语所点燃的善良的火花都在他们每个人身上在燃烧。天主的恩宠对他们长期受邪恶折磨的灵魂来说是多么重要!让我们祈祷吧,让我们牺牲吧,因为精神贫民的队伍正在飞速扩大。我看到了一个事实:没有天主的人是多么的悲惨。(摘自《纪事》第30期,1977年11月1日)

[4] 正如尼约勒在谈到她在博古恰内的工作时写道:“中学还没有修好,我们的学生在小学学习,那是第二个班次,从下午2点开始。我们下午也去工作。我们为上课和课间休息打铃,保持走廊清洁,下课后,我们对教学楼做彻底的清洁。有大量的工作要做,因为清洁工太少,安雅和我必须做四个人的工作。前天,又雇了第三个清洁工,现在就轻松多了。此外,我的体力也在慢慢恢复。这表明自由是多么重要!在自由中的十天,我的脚已经站得更稳了,即便是强风也不再让我害怕。我的虚弱感正在消失,我在工作中的疲惫感减少了,我觉得我很快就会在自由中变得像以前一样健壮。

“我在劳改营的钱还没有寄出去。如果不是好心人的帮助,我就得挨饿。

“我和人们相处得很好,每个人都对我很友善。我也尽量不欠任何人的债。我们生活得非常和睦。

“对所有牵挂我的人致以最真诚的感谢!。

“愿至善的主降福并保守你们所有人!”(摘自《纪事》第30期,1977年11月1日)”

[5] 摘自《纪事》第31期,1978年2月2日。

[6] 约38摄氏度——译者注

[7] 尼约勒在这段时间的一封信中更详细地描述了伊尔巴的罪恶:“......住在这里的人明确告诉我,没有什么国营农场比伊尔巴更落后和受忽视......针对我,他们可能会捏造一个故意损害动物的案子,并提出严重的指控。这种想法是西伯利亚人自己提出来的。工资没有支付,有些人从5月起就没有收到工资了;没有簿记员,完全是一片混乱。泥泞、老鼠、混乱。人们正在逃离伊尔巴。正如当地居民所说:‘妓院不是生活的地方’”(1978年1月6日)——摘自《纪事》,第31期。

[8] 尼约勒在关于这段时间的一封信中写了更多关于她的通信情况:

“当我在很长一段时间内没有收到住在维尔纽斯的家人的信时,我已经开始担心了。今天我却在庆祝!邮件来了,在其他信件中,有我哥哥约纳斯·萨杜纳斯的五封信。显然,这封信觉得自己独自“旅行”很悲伤,所以它在等待同伴。如果有五封信,那就好玩儿了!

“我的许多仅有只言片语的笔记并没有寄到很多劳改营的犯人、囚犯、流亡者、莫斯科的居民那里....我的许多信件在返回祖国立陶宛的漫长旅途中消失了......

“对于从国外收到的礼物征收的关税非常高。巧克力是最昂贵的食品。每条120卢布。一包可可是3卢布。索要衣服的费用非常高(无论是新的还是用过的)。一件普通的化纤毛衣是25卢布,一条雪纺围巾是20卢布,丝袜是5卢布。价格和商店里的一样,甚至更高。而我的基本工资是每月75卢布。我要为一个六平方米的小房间支付20卢布....”(摘自《纪事》第39期,1979年7月22日)