第一章 预备

第一节 一个天主教家庭

我的父亲约纳斯·萨杜纳斯(Jonas Sadūnas),生于1899年9月8日,是一个大家庭中最小的孩子。他们中的五人已经成年:四兄弟——尤扎斯(Juozas)、西尔维斯特拉斯(Sylvestras)、卡齐梅拉斯(Kazimeras)和约纳斯(Jonas),以及一个姐姐乌尔苏勒(Ursule)。他们在乌克梅尔格县(Ukmergė)吉德莱西亚区(Giedraičiai)的普斯内村(Pusnė)出生和长大。他聪明、正直、非常勤奋。他长期从事放牧工作,备考体校最终测试并顺利通过。

1924年,他进入农学院农学系学习,通过了所有的学期和期末考试,完成了一年的实习,通过了论文答辩,在1930年,即维陶塔斯大公(Vytautas the Great)逝世五百周年的9月5日,他获得了合格的农学家文凭,并继续在多特努瓦(Dotnuva)的同一所农学担任教师。他很虔诚,而他的信德变得特别坚定,因而当他访问法国的卢德时,他可以怀着喜乐为天主而死。那是圣母给父亲的礼物。

假期里,父亲经常和洛基斯·鲁塞卡斯(Ruokis Ruseckas)教授一起走南闯北:他们走遍了整个西欧并游历了非洲。他对穷人有着很大的爱,并经常帮助他们,因为他自己在学习期间曾经历过很多困难。

1934年5月10日,他结婚了。我的母亲维罗妮卡·里姆库特·萨杜尼娜(Veronika Rimkuté Saduniene)于1915年9月初出生在一个大家庭。这个家庭有八个孩子,其中有一个孤儿表哥,后来从医学院毕业。有一个哥哥名叫阿廖扎斯,他夭折了。人们常说,这样的孩子活不长。至善的天主把这个小天使带到了自己身边。

母亲在鲁基斯基斯县(Ruokiskis)斯维达赛区(Svėdasai)的尤扎帕瓦村(Juozapava)出生和长大。和爸爸一样,她聪明、勤奋、有深厚的信德。她毕业于博尔西艾(Borsiai)的体校,结婚后进入多特努瓦的农学院学习。

晚上,她喜欢和父亲沿着公园的小路散步。学生们会躲在灌木丛后面,试图听这对新婚夫妇在谈论什么,当他们听到两人边走边念玫瑰经时,都非常惊讶。1935年3月22日星期五,他们的一个儿子出生了,5月12日在多特努瓦的罗马天主教堂,他们给他起名约纳斯·阿廖扎斯(Jonas Aloyzas)。

后来,母亲在怀着我的时候患上了胸膜炎。为了挽救母亲的生命,医生建议她堕胎。她不同意,说:“唯有天主掌管所有的生命,祂的旨意将得到实现。”

我在1938年7月22日星期五清晨1点呱呱坠地,出生地是考纳斯的一所曾位于多涅莱蒂斯街(Donelaitis Street)的医院里。母亲生下了我,就像生下我哥哥一样没有痛苦,所以她经常对我说,她一看到我,就慈爱地看着我,说我是个幸运儿。现在,医生们一致同意,正是我的出生才救了母亲的命!

我出生后,母亲被转到疗养院休养,父亲把我带回家。他在他姐姐乌尔苏勒的帮助下把我养大,她非常宠爱我。10月2日,在多特努瓦的天主教堂里,座堂区府[1]凯梅西斯(Canon Kemesis)为我授洗,并取洗名菲利琪娅·尼约勒(Felicijà Nijolė)。后来他被捕了,在遭受酷刑后死在了苏联的监狱里。愿他在主赐予的喜乐中安息!

母亲从疗养院回来时,我已经九个月大,能够走路了。不久后,她在去教堂的路上受了寒,患上了骨关节结核。这一迟来的诊断是在她椎间盘滑脱时作出的;当时她被送进医院,在那里一动不动地躺了大约三个月。椎间盘恢复到了原位,但没有时间进行适当的骨化。战 争爆发了,我们不得不把她从医院带回家。1941年,父亲被告知,他和家人被苏联占领者划入西伯利亚地区。父亲把还无法走路的母亲、我和哥哥一起放在一辆马车上,尽可能离家远一点。就这样,至善的天主把我们全家从死亡边缘救了回来。在那些日子里,被流放到西伯利亚的男人经常与他们的妻子和儿女分离,他们几乎都在西伯利亚林区(Siberian taiga)饿死了。所以苏联占领当局在我还不到三岁的时候,

年幼的尼约勒·萨杜奈特(右)和大她三岁的哥哥约纳斯·萨杜纳斯(左) |

第一次在西伯利亚把我判处死刑。那是为什么呢?就因为我有正派的父母,他们热爱天主和人民!毕竟,每一个正派的人都是苏联人最大的敌人,因为他永远不会被谬误所奴役!

父亲带着生病的妻子和两个年幼的孩子,既没有住所,也没有收入来源,这对他来说很困难。圣洁的殉道者文森塔斯·鲍里塞维丘斯(Vincentas Borisevičius)主教伸出了援助之手,让他在特尔希艾(Telšiai)的神学院任教,并为全家人安排了住处和食物。据我母亲说,我的性情非常活泼,就像水银一样天性好动。母亲关心我的未来,把我带到特尔希艾主教座堂,将我托付给圣母,我至今仍感受到她的特别保护,我从内心深处感激她所做的一切。

1945年6月10日,耶稣第一次在圣体中来到我不配受宠的心中。同一天,文森塔斯·鲍里塞维丘斯主教为我举行了坚振圣事,而主教的妹妹玛丽特(Marytė)则成为我的坚振代母。

在我童年时的印象中,鲍里塞维丘斯主教的形象如同圣人一样伟岸。他的善良和朴实出类拔萃。鲍里塞维丘斯主教的姐姐告诉我,他从年轻时就向天主祈求殉道这一最大的恩宠。他的祈祷得到了俯听。1946年,他被逮捕,在克格勃的地下室里被折磨了好几个月。当他的姐姐玛丽特拿着食物和衣物要交给他时,克格勃常常把鲍里塞维丘斯主教的破损和沾满血迹的衣服给她。有几次,归还的衣服被污水浸泡过,在洗涤过程中散发出恶臭的气味。

不止一次,克格勃把文森塔斯主教关在满是污水的惩罚室里,当他失去意识时,他们会把他拉出来。所有这些衣物都是我亲眼所见。新的亚麻布上有很多血迹,被撕成了丝带。他们如此残酷地折磨文森塔斯主教,想迫使他赞同谬误。克格勃失算了,他仍然忠于天主和真理。

为此,1946年8月26日,文森塔斯主教在维尔纽斯最高法院被克格勃诬告,被判处死刑。他的妹妹玛丽特在他们把他押过去的时候触摸了他。他瘦得只有皮包骨头;但从他受尽折磨和憔悴的脸上散发出平安和喜乐,他对他的姐姐微笑。在庭审期间,他只说了一句话:“在天主和人类面前,我是清白的!”

一位曾与主教同在死囚室并奇迹般地活下来的学生告诉我,文森塔斯主教在精神上加强了他们所有人,解说宗教的真理,主持讨论会,并在大部分时间里跪地做反省祈祷。每当他收到一小袋食物时,他就立即把它分给大家,自己什么都不留。当克格勃把他押出去审问时,显然他们总是期待着打破他对真理的忠信。他离开时仿佛走在赴死的路上一样,同时为每个人降福。

不止一次,他们把失去知觉的文森塔斯主教扔回牢房里。他们会在他的头部两侧放上钢板,然后把钢板合拢,压到他失去知觉。但他们无法使主教的强大精神屈服于谬误。后来有一次,他做了最后的降福。克格勃把他从牢房里押走,再也没有把他带回来。

文森塔斯·鲍里塞维丘斯主教和普兰西茨库斯·古斯塔蒂斯神父(Father Pranciškus Gustaitis)在维尔纽斯的格迪米纳斯山(Gediminas Hill)脚下,站在维尔内勒河(Vilnele River)外的军营院子里被枪杀。一大早,克格勃把他们带进一辆有盖的卡车,把他们俩抬出来,因为他们站不起来,把他们背靠背像麦子一样捆住,然后用手枪朝太阳穴射击,杀害了他们。当他们倒在地上时,脸被踢得翻过面来。他们的手被绳子绑在背后,绳子被用刀子割断后,他们的手就放开了。克格勃又踢上几脚后,殉道者的尸体被推入就地挖好的墓穴中。士兵们立即将墓穴填平,并用院子里的泥土盖住,这样就不会留下任何埋葬的痕迹。

处决的日期和地点被一名克格勃特工泄露给了他的一个亲戚,他特意在那里工作,以便尽可能地帮助囚犯,他和所有善良的立陶宛人一样,对主教十分敬重。那天清晨,那位克格勃的亲戚登上格迪米纳斯山,躲在灌木丛中。她亲眼看见了一切,后来她告诉我:“这太可怕了,有很长一段时间,我都无法入睡,我太震惊了。我现在依然能看到那个景象...我不会再去看了...”

用我们的殉道者——梅齐斯洛瓦斯·莱因斯主教(Mečislovas Reinys)的话来说,就是“那些没有向谬误低头的人是幸福的,他们永远活着!他们增强了我们的队伍!”立陶宛殉道诸圣,为我等祈!

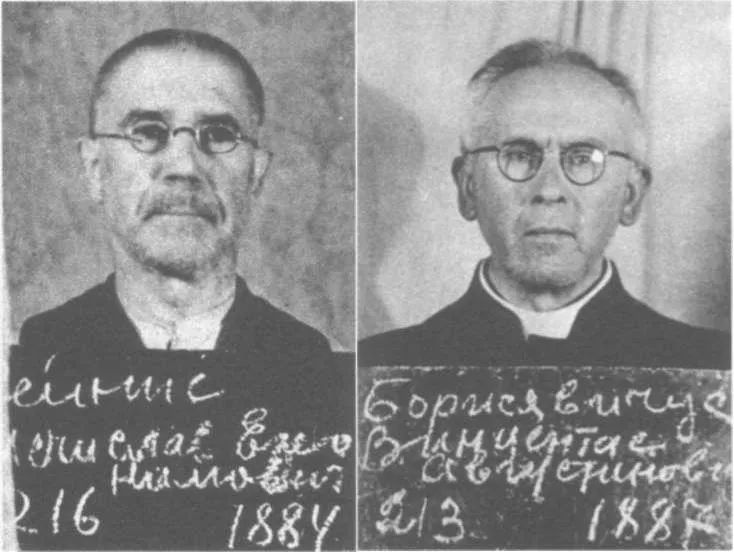

克格勃档案中的囚犯登记照:

梅齐斯洛瓦斯·莱因斯总主教(左),文森塔斯·鲍里塞维丘斯主教(右)

我们在特尔希艾一直生活到1945年底,当克格勃开始搜寻父亲时,我们立即秘密离开特尔希艾前往阿尼克什奇艾(Anykščiai)。在那里,父亲的一个好朋友安塔纳斯·斯拉马斯(Antanas Slamas)被聘为埃尔莫宁凯(Elmoninkai)实验站的站长。他让父亲担任高级研究助理。我们去了母亲在阿尼克什奇艾的姨妈家,后来又在郊区的约尼德塞诺斯(Jonydsenos)获得了一套公寓。

我们周围是一片松树林,临近斯文托吉河(Šventoji)。父亲经常骑自行车去上班,冬天则骑马去上班。他的工作地点在五公里之外。我们经历了很多困难,甚至饿肚子。父亲一个月的收入只够买三公斤黄油。面包也很短缺。后来,一些好心人给了父亲一头牛来养活自己。在花园里,他经常种植土豆和蔬菜。我们重新振作起来,但每当清晨听到汽车马达的轰鸣声,我们都会跑到谷场上躲起来,以免他们把我们带到西伯利亚。这就是大多数立陶宛人的生活方式,就像生活在火山边缘一样。

被苏联国家安全部(MGB)杀害的游击队员,他们残缺不全的尸体被丢弃在立陶宛拉兹迪亚伊的一个院落里(1951)

在我们隔壁的邻居家,是共产党非正规兵(Communist irregulars)的总部。我无法用言语来描述他们的残酷。在这里,他们经常折磨游击队员,并把他们被肢解的凄惨尸首扔在院子里,就在我们用来打水的井边。后来,这些尸体在阿尼克什奇艾镇的广场上躺了几个星期,埋葬他们是不被允许的。他们曾经毫无顾忌地杀人。通常,如果农民只是去拜访邻居,非正规兵会认为他们是游击队员,并向他们开枪。“非正规兵”[2]这个词成了一个骂人的词,人们对他们的所作所为非常反感。

所有好心的立陶宛人都热爱游击队员,同情他们,并尽其所能地帮助他们。游击队员们也经常来到埃尔莫宁凯实验站。他们总是彬彬有礼,干劲十足,离开时给站长留下一张列有他们拿走的政府粮食等物资的收据,这样他就可以向非正规兵交差。被激怒的非正规兵曾经在埃尔莫宁凯实验站守了几个星期,当他们失去耐心并撤出时,游击队员们会回来,并再次留下他们从政府粮仓拿走的东西的清单。

当时,实验站里没有一个苏联的走狗,也没有一个党员。苏联官员曾称埃尔莫宁凯实验站为“土匪窝”。安塔纳斯·斯拉马斯站长不得不运用很多策略,以安抚苏联官员和其他来找麻烦的人。大多数情况下,可以利用款待和酒精来安抚他们。斯拉马斯站长拯救了许多人。愿天主赐予他永

[1] Cannon,译为“座堂区府”或“区府教牧”,指主教座堂辖区内的教牧人员——译者注

[2] 立陶宛人称之为"stribas",取自俄语“izstrebiteli”,意为“破坏者”——译者注