在沃尔库塔,为基督作见证的人不只有这些修女。令我惊讶的是,我了解到我们监狱的囚犯里有几位牧师或司祭。正如我先前提到的,有来自立陶宛的天主教司铎,来自乌克兰的东正教司祭,来自拉脱维亚和爱沙尼亚的路德宗牧师,一名犹太拉比,来自伏尔加河流域的门诺派长老、安息日会传教士、耶和华见证人,甚至还有一名摩门教传教士。这些人犯有一个相同的罪过:他们把上帝置于共产国度之前。

S神父,一位来自立陶宛的天主教神父,他和我是同一个作业班的成员,也是我的密友,他是这些上帝的勇士中的典型。他的司铎服饰被夺走了,穿着和我们相同的破衣烂衫,从事同样辛苦的劳动,和我们其他人一样推着同样的装有页岩的车皮,但他在某些方面与众不同。

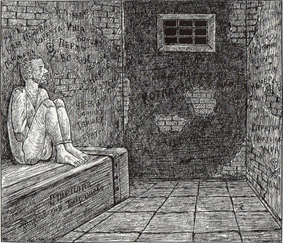

图16 一间用于惩罚囚犯的单人牢房,摄于沃尔库塔劳改营,1945年 |

沃尔库塔严令禁止囚犯谈论宗教、举行宗教仪式或阅读宗教文书。如果一个圣职人员或平信徒违反这些规则中的任何一条时被逮到,通常会遭受两个月单独监禁。这个惩罚并不轻。在最初的五天里,受害者会被关在一个寒冷的牢房里,有时会被脱得只剩下内衣。他不得不持续地来回踱步,以防止冻僵。然后在接下来的五十五天,他将在一个几乎没有取暖设施的小牢房里靠面包和水维生。

但事实证明,这种折磨的威慑力不足,于是,苏联当局在1954年3月加重了最初五天的折磨程度。他们会把囚犯押解到一个政治警察中意的刑讯室。在这里,他被允许穿上保暖的衣服,但会被锁链束缚在墙上,那种姿势压迫着每一片肢体,肌肉和神经都渴望从强迫的扭曲中解脱出来。同时,他只能得到正常面包配给量的30%和非常稀薄的汤水,因而饥饿很快就会加剧他的痛苦。按照常理,人在受到这样的折磨时,必定会死于肺炎,或因体力不支而崩溃,但据我所知,没有一个圣职人员死于折磨,也没有在这种虐待下精神失常或情绪崩溃,尽管他们中的一些人在沃尔库塔的几年中不只一次遭受这种虐待。

S神父,一个三十出头的男人,是其中最无畏的一个。他在一次主日弥撒后被捕于立陶宛的乡村教堂,因为他拒绝在苏联的一个官方周年纪念日的讲道中赞美共产主义。他受到“蓄意颠覆国家”的指控,被判处十年苦役,然后被送入煤矿。即使在矿坑里,他眼中的热诚也像白炽灯泡一样,在他那尘土熏黑的脸上闪闪发光。他从未忘记自己是一名司铎,他的首要职责是在这个地方为天主托付给他的信徒提供牧灵服务,他是为矿井深处的众多苦役犯做秘密弥撒的司祭之一。

他将一块岩石用作祭台,将一个破旧的锡杯用作圣爵,用融化的雪水预备圣血,用一小块黑面包制作面饼,为他的教友举行弥撒圣祭,并分发圣体。他的教堂位于煤矿隧道的尽头,这里被熏得漆黑,尘土飞扬,由矿工们的头灯提供照明。许多司铎把一小瓶弥撒酒藏在身上,以便能在圣爵里用上仅仅一滴。为了保存这瓶酒,他们愿意承担任何风险。

有一次,我下到矿井的尽头,无意中看到那位神父在举行这样的仪式,我永远不会忘记那一幕。当时我听到隧道里有杂音,以为后方可能有一伙人在等待矿车装货,但当我走近,在昏暗的灯光下看到他们时,我意识到他们正在诵读祷文,并在身上画十字圣号。我可以看到穿着工作服的司铎,他在一个由两根木头钉成的十字架前举祭。隧道的高度几乎不足以供他站立,而信徒们跪在潮湿、泥泞的木板上。他们一起反复念诵祷文,声音轻微,简直就像司铎的话语产生的回声。

我心想,我在这里看到二十世纪的基督徒在聚会,共同朝拜天主,此情此景一定像极了第一和第二世纪罗马地下的烛光墓室

有一天,S神父正在带领教友们举行仪式时,那个信奉无神论的囚犯无意中碰见了他们。他勃然大怒,咒骂司铎,指责他以祈祷为借口,耽误了“他的”人半小时的工作,从而给其余的人增加了完成当日煤炭定额的负担。司铎没有理会他的辱骂,拒绝停止仪式。那人抓住一把铲子,并用它攻击司铎,把他从简易祭台前赶走。

那个无神论者立即遭到立陶宛人的围殴,他被赶回了隧道,并且在被追赶的过程中挨了一顿痛打。然而,当他们回来帮助S神父时,发现他的左臂骨折了,他们不得不将他抬出竖井,送去营地医院。他们说他是在矿场受伤的,但内务部的人没过多久就查明了事情的经过,神父的手臂刚刚装上夹板,内务部的人就来把他押解出医院。他被剥去衣服并关进寒冷的牢房,开始受罚。

图17 劳改营的单人惩隔室内部 |

在接下来的日子里,他忍受了左臂的伤痛和其它折磨,对此我们只能想象。但上帝保护了祂的仆人,使他撑过了六十个痛苦的日夜。两个月后,他回到了我们的营房,身体衰弱,苦难在他脸上留下的痕迹清晰可见,但他的精神却一如既往地坚不可摧。由于缺乏适当的治疗,他的左臂落下了残疾,不能再被送回矿上工作,于是他被分配到我们的作业班,用他的那根完好的胳膊和肩膀推车皮。

对于我和其他囚犯在德累斯顿忍受饥饿期间所体验到的祈祷之力,S神父感触颇深,他把我讲述的故事与他自己忍受寒冷牢房折磨的经历作了比较。总的来说,他赞同我们在祈祷时不应该祈求获释,而应该祈愿上帝的旨意实现。他认为,也许我们的被囚是有必要的,目的是向世界展示共产主义之恶,在上帝的计划中,我们的苦难可能是救赎世界的手段之一。

在我们附近工作的一位路德宗牧师是S神父最好的朋友之一。在沃尔库塔,教派或信理的差异比外面的世界要小得多。我们站在一起对抗共同的敌人,在我的脑海中,这位司铎与牧师的亲密友谊仍然是基督教乃至所有信仰在共产党徒迫害下团结一致的生动象征。

他的事迹仅仅是众多囚禁于苏联的司铎的典型,他们像圣保罗一样,在狱中继续传扬福音,劝勉信友。